令和5年度の全国学力・学習状況調査の結果が公表されました。

そこで、小学校に関する調査結果の概要をお知らせします。

実施状況

4月18日に、全国一斉で実施されました。

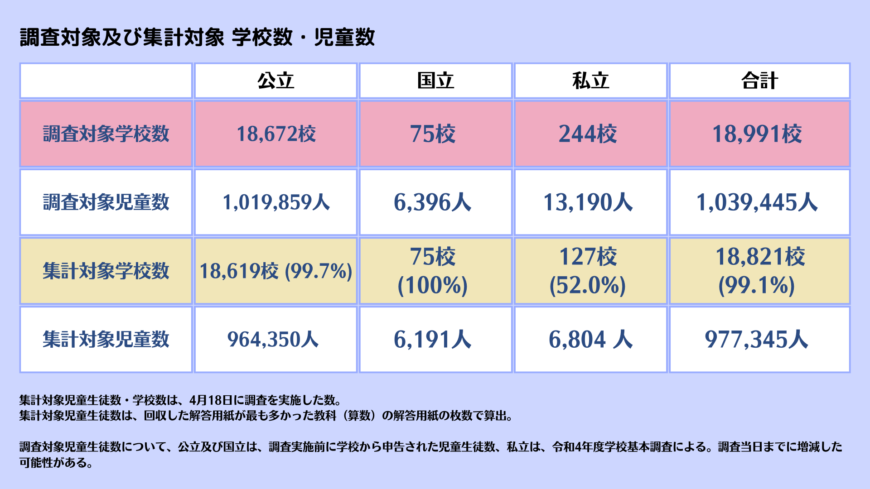

調査対象となった学校数・児童数と、調査当日に実施した学校数・児童数は以下の通りです。

教科に関する調査結果概要

全国小学校(国公私)の平均正答数・平均正答率は以下の通りでした。

問題の難易度に対する調整は行われていないことから単純に比較することはできませんが、全体の正答率に関しては、国語、算数共に、ほぼ前年通りという結果となっています。

国語

国語では、学習指導要領で育成を目指す資質・能力を踏まえ、測定しようとする資質・能力を発揮することが求められる言語活動を展開する文脈を重視した問題が出されました。

調査結果の分析では、話や文章の中心となる語や文を捉えることは比較的できている一方、複数の情報を整理して自分の考えをまとめたり、書き表し方を工夫したりすることに課題があるとの指摘がありました。

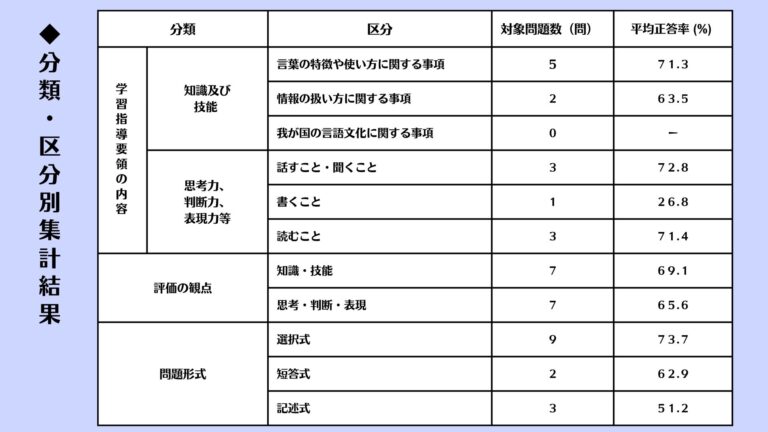

また、問題形式に対する正答率は、選択式で7割以上、短答式で6割、記述式になると5割に落ちており、引き続き記述式に関する課題があることがわかりました。

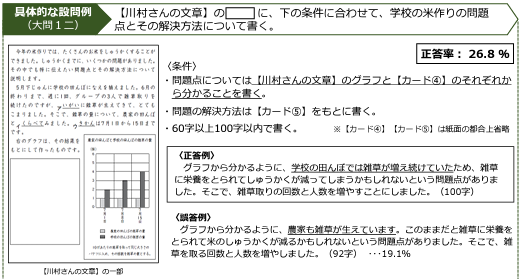

正答率が最も低い26.8%だった設問は、複数ある文章や図表をあわせて読み解いて必要な情報を抜き出し、指定の文字数で回答させる問題でした。

誤答例の分析では、グラフからわかる変化の様子を示せていない児童が多かったとの指摘がありました。また、複数ある文章や図表のうち1つからしか情報を抜き出せていない誤答は37.5%にのぼり、グラフを含めた複数の情報を用いて自分の考えが伝わるように書き表し方を工夫することに課題があるとしています。

そして、この課題に対する指導改善のポイントとして、必要に応じて、教師が、図表やグラフなどを用いたモデルとなる文章を提示することで、図表やグラフなどを用いると自分にとっても考えを深めやすく、相手にとってもよく理解できる文章になることを実感できるように指導すると効果的であるとの指摘がありました。

算数

算数では、学習指導要領で育成を目指す資質・能力を踏まえ、「事象を数理的に捉え、算数の問題を見いだし、問題を自立的、協働的に解決する過程を遂行する」という数学的活動を行う文脈を重視した問題が出されました。

調査結果の分析では、式を日常生活に関連付けて読み取ることはできている一方、図形を構成する要素などに着目して、図形の性質や計量について考察することに課題があるとの指摘がありました。

また、国語と同様に、算数でも記述式の問題で正答率が低くなっていることがわかりました。

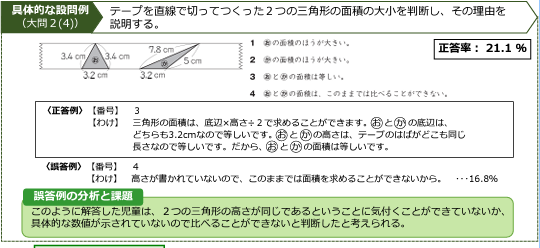

算数で正答率が最も低い21.3%だったのは、図形領域の設問でした。

正答率が高さが具体的に示されていない2つの三角形の大きさを比較するために必要な情報を見出し、その理由を記述することに課題があると分析されています。

また、「変化と関係」領域では、ともなって変わる2つの数量の関係が比例の関係にあることを用いて、知りたい数量の大きさを求めること、「データの活用」領域では、複数の棒グラフを組み合わせたグラフを読んで見出した違いを記述することに、それぞれ課題があることが指摘されました。