「自立した学びの実現」

令和5年2月18日に、一般財団法人 総合初等教育研究所主催の「第26回教育セミナー」が開催されました。

全国の小学校教員を対象として、新しい教育課題に対する指導について実際の授業を通した提案や意見交換が行われる、学びと気付きの場です。

特に、各教科の分科会は、文部科学省の教科調査官による指導を受けながら、現役の教員が研究員となって、主査を中心に、現場での実践をベースにしながら進めているもので、先進的でありながら地に足が着いた研究となっているのが特長です。

今回は、4年ぶりの対面開催ということで、日本全国から約500名の参加者が集まったとのことです。

前編では、分科会の様子をお届けしました。

基調講演「OECDが描く自立した学習者の姿〜エージェンシーの視点から〜」

一般財団法人総合初等教育研究所の水谷邦照会長による開会挨拶、同研究所の石井雅幸室長からの研究趣旨説明に続き、文部科学省の白井 俊 国際統括官付国際戦略企画官が基調講演を行いました。

題目は「OECDが描く自立した学習者の姿〜エージェンシーの視点から〜」。

白井企画官は、OECD(経済協力機構)で教育スキル局アナリストとして「Education2030」プロジェクトに携わった経歴があります。

「Education2030」プロジェクトとは、正式名称を「OECD Future of Education and Skills 2030 project(教育とスキルの未来2030プロジェクト)」と言い、複雑で予測が困難な2030年の世界を生き抜くために、生徒たちに必要な力は何か、そしてそれをどのように育成するのかについて提案するものです。

エージェンシーとラーニング・コンパス

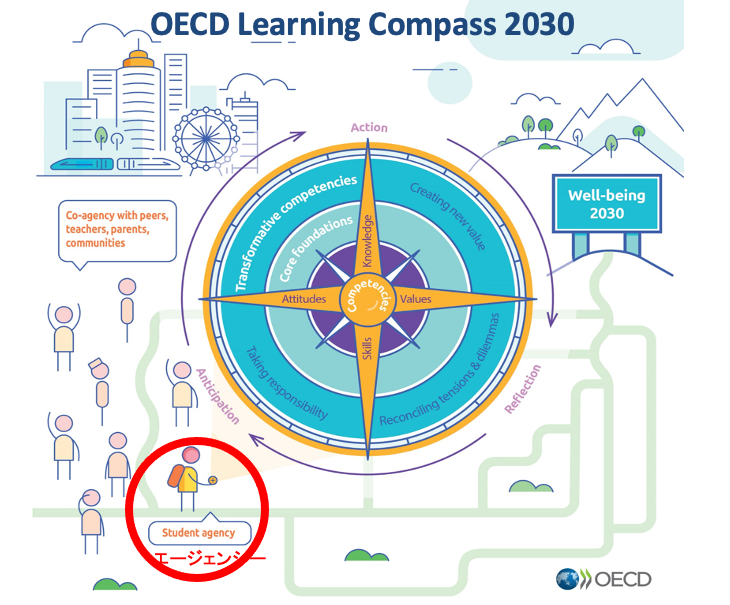

講演の冒頭で白井企画官が紹介したのは、「ラーニング・コンパス2030」。

Education2030の成果物として、OECDが2019年に公表したものです。

図の左下に描かれているランドセルを背負った子供が、手に丸いものを持っています。

この丸いものが「ラーニング・コンパス」です。右上にある「well-being2030」に到達し、これを実現するために必要な力を、「コンパス(羅針盤)」という比喩を使って表しているのだそうです。

コンパスの中に入っているのは「コンピテンシー」と呼ばれるもので、日本語で言う「資質・能力」に相当するものだということです。そして、これを手にしている子供が「エージェンシー」なのだそうです。

エージェンシーとは何か?

OECDでのエージェンシーの定義は、「変化を起こすために、自分で目標を設定し、振り返り、責任をもって行動する能力(the capacity to set a goal, reflect and act responsibly to effect change) 」とされています。日本語で最も近いイメージの言葉であれば、「主体性」や「自主性」といった言葉が、それに当たります。

しかし、これだけではわかりにくいとして、白井企画官は、「エージェンシーのない状態」をイメージすることを提案されました。例として、ご自身の経験で「子供のランドセルが重いのを、なんとかできないか」と各所から相談され、文部科学省から通達を出すことになった事案に触れ、学校単位や学級単位で先生と子供たちが対話を通じて解決することができないのは「エージェンシーのない状態」ではないかと問いかけられました。

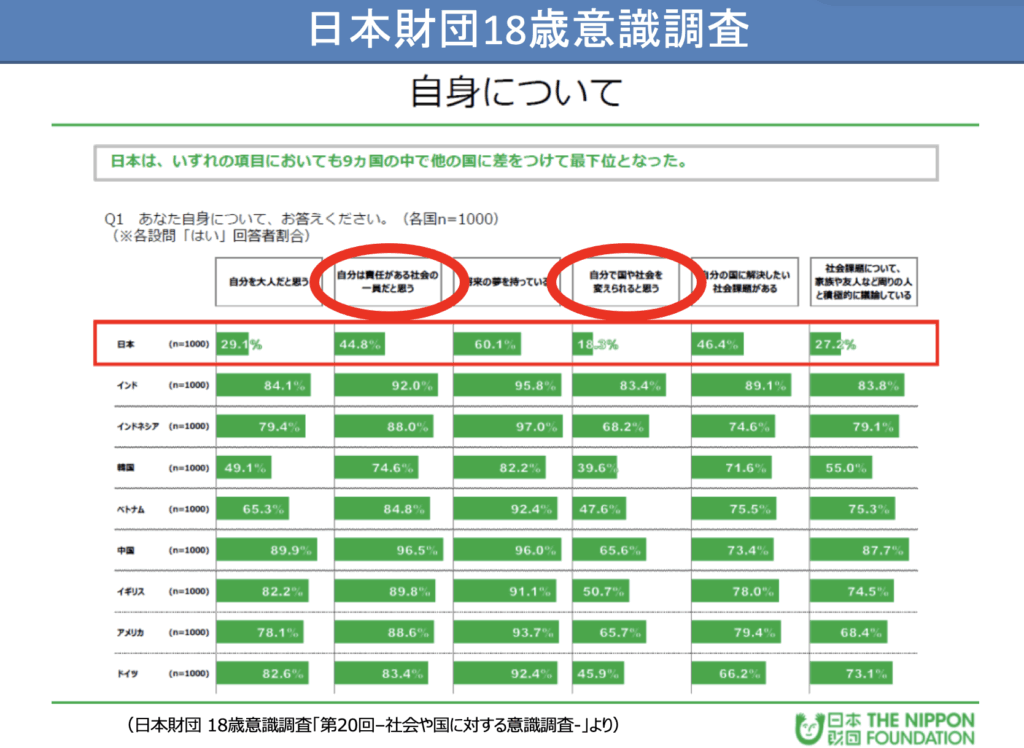

さらに、気になるデータとして日本財団による意識調査等から、たとえば「自分で国や社会を変えられる」と思っている若者が、他の国と比べて圧倒的に少ない点などにも触れられました。そして、学校教育では「主体性」や「自立した学び」をずっと大事にしてきたはずなのに、なぜこうした結果になるのか、主体性とは何なのかという疑問が湧いたと話されました。

2つの主体性

ここで白井企画官は、教師が「主体性が身に付いている」と評した2つの事例を出されました。

1つは、「きちんと宿題をやって、期日までに提出している」というケース。

もう1つは、「授業が終わったあとも、放課後まで残って、生徒たちが議論を続けている。」というケース。

そして、この2つのケースで言う「主体性」は全然違うことのようだが、どうなのだろうと問いかけました。

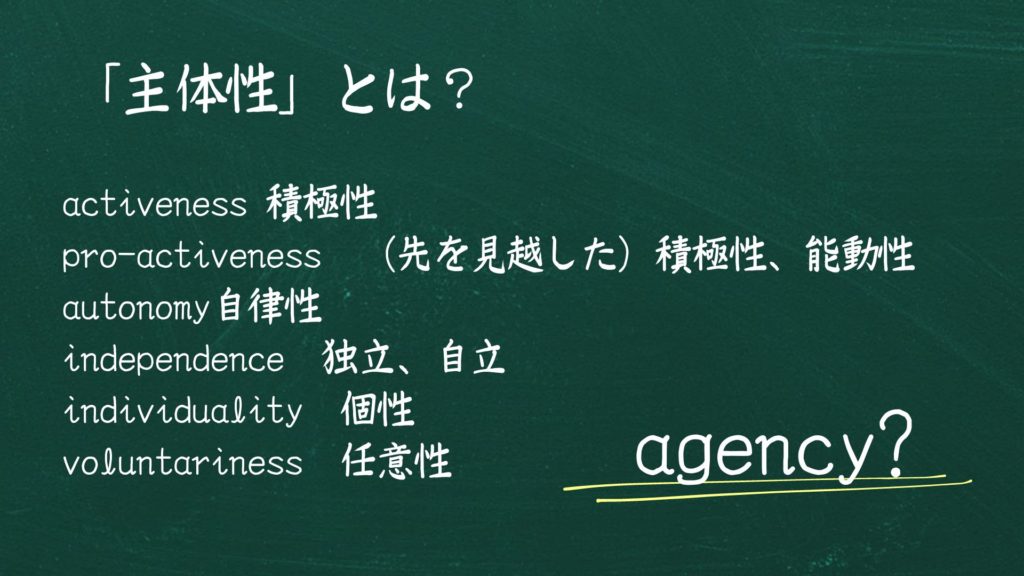

白井企画官は、広辞苑では、主体性を「他のものによって導かれるのではなく、自己の純粋な立場において行う」 と説明しているが、教育は教師による指導があってのものなので、この定義では説明できないと押さえた上で、これを英語に直したらどうなるかと広げられ、学習指導要領の「主体的・対話的で深い学び」を英訳した際にも議論があったことを振り返りながら、対応しそうなものとして

active、proactive、autonomous、independent、individual、voluntaryといった言葉を挙げられました。

学校の先生方はproactiveやautonomousを選ぶことが多いが、これらを逆に日本語にしてみるとぴったりこないとしつつ、より近いものとして、OECDのエージェンシーを再び紹介しました。

![[レポート]第26回教育セミナー](https://kyouiku.bunkei.co.jp/wp-content/uploads/2023/03/school1-scaled.jpeg)