小学校先生たちの特活お助け玉手箱 連載3回目

登場人物紹介

校長先生

特別活動のことなら、

なんでも来い!

知る人ぞ知る、伝説の特別活動名人。

ユメ先生

憧れの小学校教諭になったばかり。

元気とやる気でいっぱいの新人先生。

前回のあらすじ

「学級会の議題をどうやって見つけたらいいのか?」という疑問に、校長先生から丁寧な指導を受け、

秘伝のメモもいただいて、やる気100倍・いよいよチャレンジ!となったユメ先生。

さてはて。その顛末や、いかに・・?

今回のお助け事案:学級会が終わらない?

校長先生!

いま、ちょっとお話よろしいでしょうか?

はい、大丈夫ですよ!

ユメ先生、どうされましたか?

あの、学級会をやってみたんですが・・・

おお!!

さっそく頑張りましたね。

で、どうでしたか?

いただいた「秘伝のメモ」を参考にして、事前の活動をしました。

議題の募集箱を作り、出された議題案から何について話し合うのかを司会グループで話し合い、

全体で何のために話し合うのかを確認したんです。

そうしたら、すごくいい感じで始まったんです・・・

議題の[選定]と[決定]のプロセスをきちんと踏んだんですね。

さらに、議題の見つけ方、提案理由の内容が、バッチリだったんですね。

素晴らしい!

はい。そこまでは、バッチリだな!と自分でも思ってたんです。

ありがとうございます。

なのですが、肝心の話合いが・・・

実は、全然終わらなくなってしまいまして・・・

うん。

終わらないというのは、まとまらないということ?

あ、はい!そうなんです。

提案理由の内容からの発言や、友達の発言をよりよくしていこうとする話合いではなく

賛成・反対意見の出し合いになってしまって。

ちょっと言い合いみたいに・・・

結局、次の時間も同じ議題で話合いを続けることになったんですが

今度はうまくまとめられるのか、また終わらなくなってしまうんじゃないかと

正直、ものすごく心配なんです。

ああ、なるほど。

つまり、ユメ先生は2つのことで悩んでいるんですね。

え!2つのことですか?

はい。

時間通りに話合いがちゃんと終わるような

「折り合いつつ合意形成に向かう話合い」についてと、

どうやって結論を出すのかという「合意形成する話合い」についての、

2つのことでいっぺんに悩んでいるみたいに思えますよ。どうでしょうね?

ああ!確かに!!

「折り合いつつ合意形成に向かう話合い」と「合意形成する話合い」の、両方について悩んでいます。

この2つは、違うことだったんですね。

そうなんですよ。

では、1つずつ見直していきましょうか。

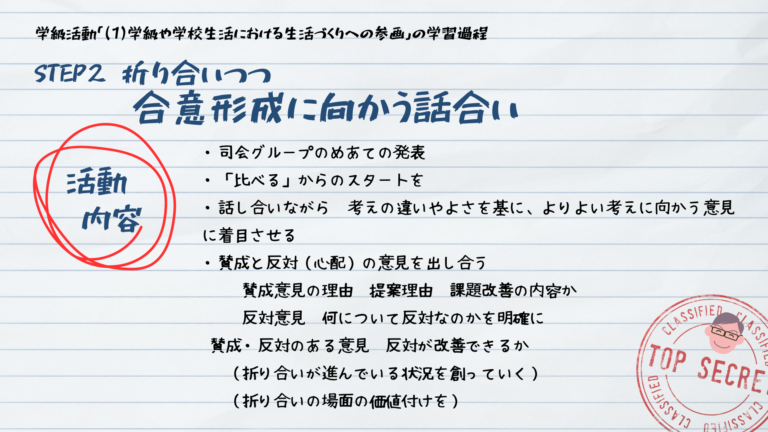

折り合いつつ合意形成に向かう話合い

まず、「折り合いつつ合意形成に向かう話合い」に当たっては

話し合うことにより、みんなで出し合った案から

合意形成をしていこう、という見通しがもてるようになることが大切です。

なるほど・・見通しですか・・・

確かに、見通しがもてないと、早々と諦めてしまったり

力まかせに自分の意見を通そうとしてしまったりするかもしれないですね。

そうなんです。

ですから、たとえば、教室構成なんかもポイントとなりますよ。

事前にどんな意見が出ているかという情報共有や、それと、提案理由・・つまり、

何のために話し合い、どんな解決を目指しているのか、といったことを明示し、

その内容に関わらせながら考えられるような提示などがあると、

子供たちも話合いを進めやすくなるはずです。

さらに、これまでに体験したことを想起できるようにするのも大切ですよ。

ああ〜!そうか!!

意見を考えたり、話合いを進めたりするためのヒントが、

子供たちに見えるようにしておくわけですね。

そういう工夫があれば、話が横道にそれたり、

言い合いに終始することも減りそうです。

情報整理については、

教師側から指導助言するというのも、あっていいのですよね?

はい。教師側から、子供の経験値を生かしながら、

話合いの柱の数や、情報を整理して比べやすくするための指導助言を重ねていくことは、

もちろん必要ですね。

自分の学級の子供たちは、話合いの経験がまだあまり多くないので、

そのあたり、もう少し丁寧にやってみようと思います。

いいですね!ぜひ、いろいろやってみてください。

そうした手立てと経験を通じ、学級会を累積的に実践していくことで

子供たちは、45分という決まった時間の中で

議題について話し合い、まとめていく力を育んでいくことができるのですよ。

はい!がんばります!

では、「折り合いつつ合意形成に向かう話合い」について

ユメ先生に秘伝のメモを差し上げましょう。

わあ!これまたすごい!!

校長先生、ありがとうございます。さっそく活用させていただきます!

喜んでもらえて嬉しいです!

では、次回は「合意形成する話合い」についてお話しましょうね。

ありがとうございます!

次回もご指導どうぞよろしくお願いします!!

(監修:一般財団法人 総合初等教育研究所 室長 福田 俊彦)

日本式の学校教育が世界から注目される特長に、全人的な教育を行うことがあると言われます。

特に、その象徴的な役割を担っているのが「特別活動」です。

学習指導要領によれば、特別活動は「様々な構成の集団から学校生活を捉え、課題の発見や解決を行い、よりよい集団や学校生活を目指して様々に行われる活動の総体である」とされており、「なすことによって学ぶ」ことを方法原理としながら、各学校で特色ある取組が進められています。

また、複雑で変化の激しい社会の中で求められる能力を育成するという視点からも、特別活動に期待される役割は、今後ますます大きくなっていくと予想されます。特別活動で育成を目指す資質・能力の重要な要素であり、学習過程においても重要な意味をもつ3つの視点である「人間関係形成」「社会参画」「自己実現」は、各教科等で育成する資質・能力とも様々に関わっており、実際の社会で生きて働く汎用性もあるからです。

そこで、今回から、そんな特別活動の授業名人になれる連載を始めます!

名付けて「小学校先生たちの特活お助け玉手箱」。

まずは、特別活動の中心を担う「学級会」の授業の魅力に触れていきましょう!

一般財団法人 総合初等教育研究所室長で、元・全国特別活動研究会会長の、福田 俊彦 先生の監修でお届けします。