小学校先生たちの特活お助け玉手箱 連載1回目

登場人物紹介

校長先生

特別活動のことなら、

なんでも来い!

知る人ぞ知る、伝説の特別活動名人。

ユメ先生

憧れの小学校教諭になったばかり。

元気とやる気でいっぱいの新人先生。

今回のお助け事案:学級会の進め方

校長先生!相談に乗ってください!

学級会をしたいのですが、困ってしまって・・

お?

ユメ先生、どうしましたか?

実は、学級会の進め方が、よくわからないことに気がついたんです。

養成課程ではあまりやらなかったし、

自分が小学生だった頃のことを思い出しても、学級会の印象が、なぜか薄くて・・

なるほど。

では、まず、学級会の学習過程に沿って、見ていきましょう。

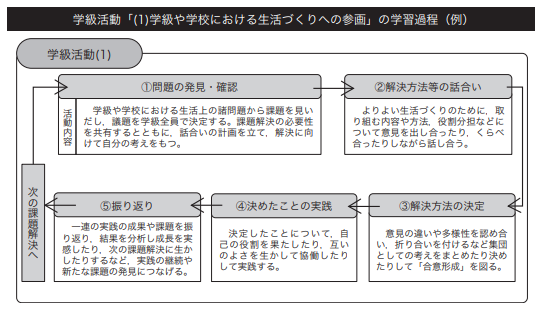

上の図は、見たことがありますか?

「小学校学習指導要領(平成29年告示)解説 特別活動編」P45に示されているもので、

学級活動「(1)学級や学校生活における生活づくりへの参画」の学習過程(例)が記されています。

はい。あります

・・あ、そうか!

学級会にも、事前ー本時ー事後という一連の流れが必要なんですね。

そうです!

まず、生活上の諸問題の見出し、議題の選定、活動計画の作成、話し合う内容の共有などを行う『事前の活動』。

次に、活動計画を基に課題の解決に向かい話し合う『本時の活動』。

それから、話し合って決めたことをみんなで実践し、振り返り、次の課題解決に向かう『事後の活動』。

学級会は、こうした「一連の活動」から成り立っているんですね。

さらに、これだけで終わりではないことにも気づきましたか?

はい!

矢印が、最後にぐるっと回って最初のコマに戻っていますね。

そうそう、そこです。

実践したら、振り返る。

すると、次の課題に気づきますから、それが新たな「問題の発見」となるわけです。

次の「一連の活動」は、この「一連の活動」を基に始められるのです。

なるほど!

振り返ることによって、新たな課題を自分達で発見することができるのですね。

こうやって進めると、子供たちが、

学級会に対してもっと意欲的になりそうな気がします。

そうですね。

自分で発見した課題だから、自分ごととして捉えることができるのですよ。

私も、やる気がムクムク湧いてきました!

・・あ、でも。

どうやら私も、自分の次の課題に気づいたような気がします。

おや、そうですか。

ちなみに、どんな課題ですか?

そもそもの最初の議題は、どうやって決めたらいいんでしょう?

うちの学級の子たちに、議題を見つけることができるかなあ・・

ああ!その悩みは、実は、割とよく聞きますよ。

では、次回は、学級会の流れの最初の1歩である【問題の発見・確認】の段階について、

少し詳しく見ていきましょう!

やった!

校長先生、どうぞよろしくお願いします!!

(監修:一般財団法人 総合初等教育研究所 室長 福田 俊彦)

日本式の学校教育が世界から注目される特長に、全人的な教育を行うことがあると言われます。

特に、その象徴的な役割を担っているのが「特別活動」です。

学習指導要領によれば、特別活動は「様々な構成の集団から学校生活を捉え、課題の発見や解決を行い、よりよい集団や学校生活を目指して様々に行われる活動の総体である」とされており、「なすことによって学ぶ」ことを方法原理としながら、各学校で特色ある取組が進められています。

また、複雑で変化の激しい社会の中で求められる能力を育成するという視点からも、特別活動に期待される役割は、今後ますます大きくなっていくと予想されます。特別活動で育成を目指す資質・能力の重要な要素であり、学習過程においても重要な意味をもつ3つの視点である「人間関係形成」「社会参画」「自己実現」は、各教科等で育成する資質・能力とも様々に関わっており、実際の社会で生きて働く汎用性もあるからです。

そこで、今回から、そんな特別活動の授業名人になれる連載を始めます!

名付けて「小学校先生たちの特活お助け玉手箱」。

まずは、特別活動の中心を担う「学級会」の授業の魅力に触れていきましょう!

一般財団法人 総合初等教育研究所室長で、元・全国特別活動研究会会長の、福田 俊彦 先生の監修でお届けします。