令和7年11月12日,中央教育審議会初等中等教育分科会教育課程部会 総則・評価特別部会(座長:貞広斎子千葉大学副学長・教育学部教授)の第3回会合が開催され,デジタル技術を活用した学習指導要領の活用の利便性の抜本的改善について審議が行われました。

ここでは,部会事務局から提示された改善案についてまとめます。

学習指導要領のUIに関わる現状・課題

(※)UI:ユーザーインターフェイスの略称で,利便性のこと

デジタル技術を活用した学習指導要領の改善検討に先立ち,紙の冊子及びそのPDF版で提供されていることに起因した現状と課題を以下の3点にまとめています。

- 学習指導要領のUIに関わる現状

●必要な情報の探しにくさ

見たい情報にたどり着くまでに時間がかかる

●学習指導要領データの活用のしにくさ

学習指導要領や解説を参照・引用するのに手間がかかる

AI等で活用するのに適したデータ形式となっておらず,活用に限界がある

●対応関係や関連性の分かりにくさ

レイアウトが固定されており,体系的・構造的理解が難しい

関連する情報源との一体的な確認や相互の参照に手間がかかる - 教師の授業づくりに関わる課題

●限られた授業準備の時間の中で育成したい資質・能力を確認することの負担が大きい

●学年・学校種間の系統性を踏まえた指導や教科等横断的な学習指導に繋がりにくい

●身につけるべき資質・能力を意識しづらく,教科書「を」教える授業に繋がりやすい - 社会に開かれた教育課程に関わる課題

●学習指導要領の参照・活用が一部に限定されており,育成したい資質・能力の育成を社会全体で図っていく上で課題がある

●学習指導要領の内容を媒介した,教材開発や教材間の連携などが進みにくい

学習指導要領のUIに関わる対応の方向性

こうした現状・課題の改善を図るために,デジタル技術を活用したUIの抜本的な刷新案が提案されました。

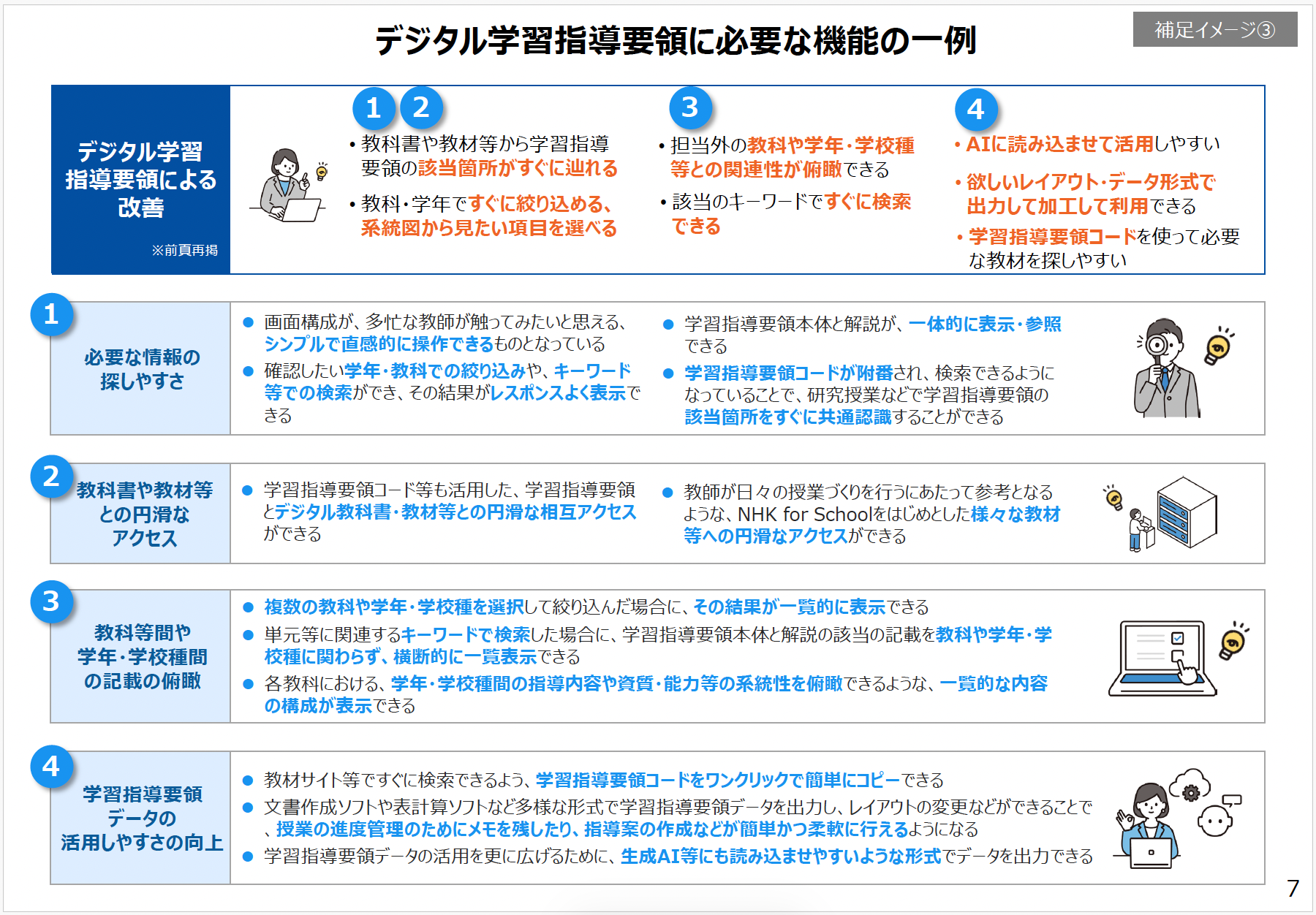

機能要件例

このような機能要件例等をたたき台としつつ,技術的な実現可能性や教職員のニーズ等も踏まえつつ,実装すべき機能等について検討を進めることで,資質・能力ベースの授業づくりが促進され,社会に開かれた教育課程を実現しやすくなるのではないかとしています。

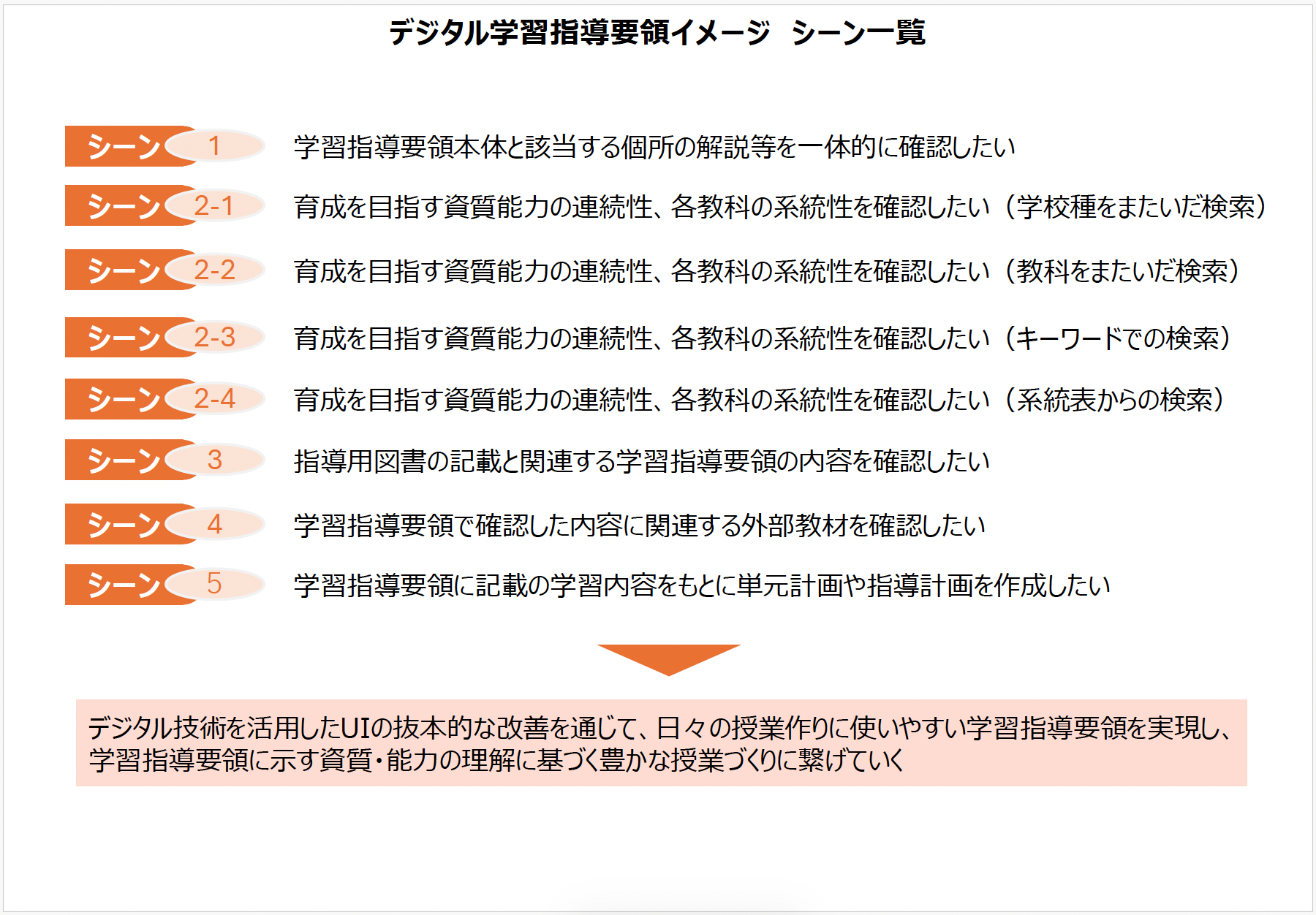

デジタル学習指導要領イメージ

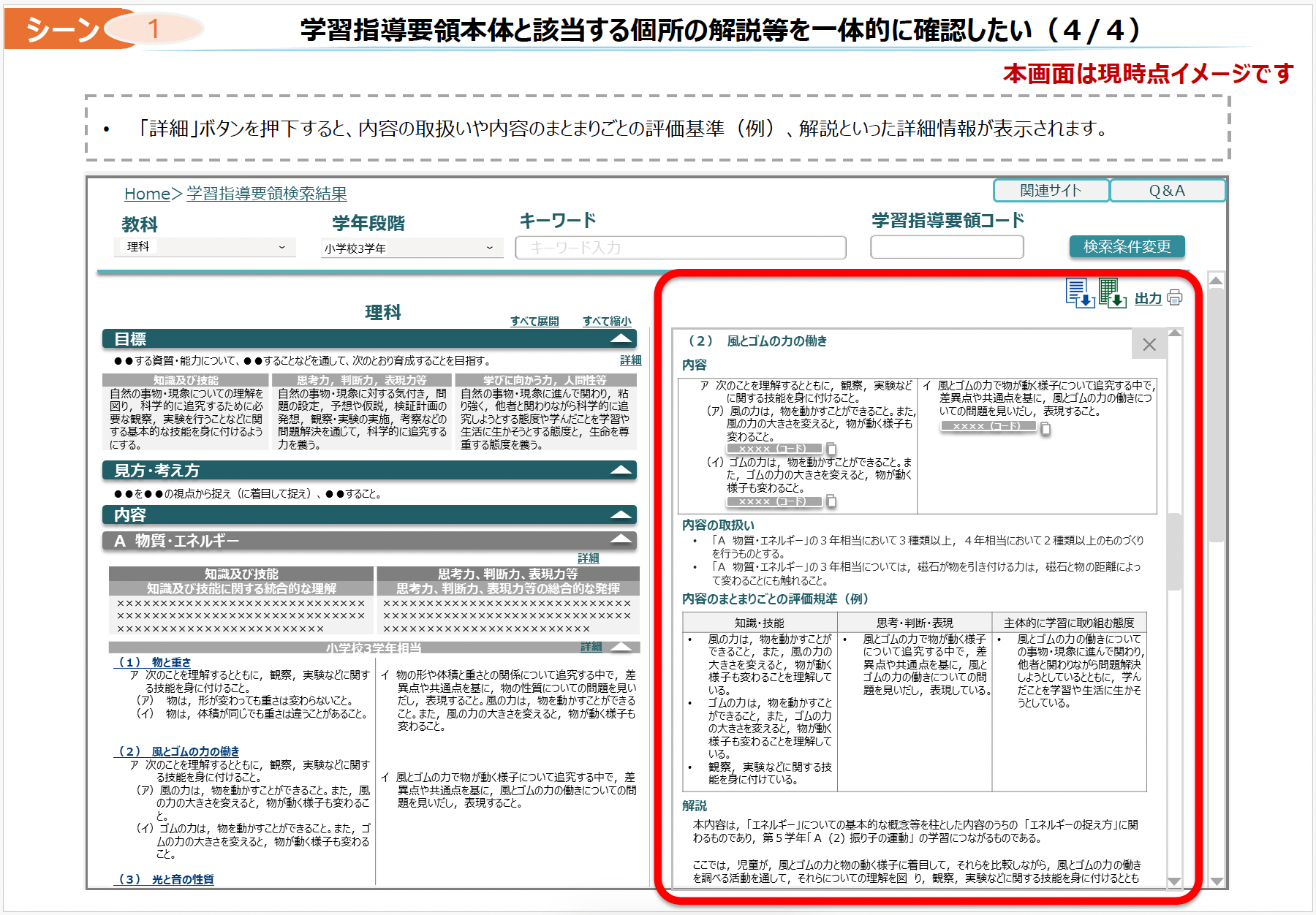

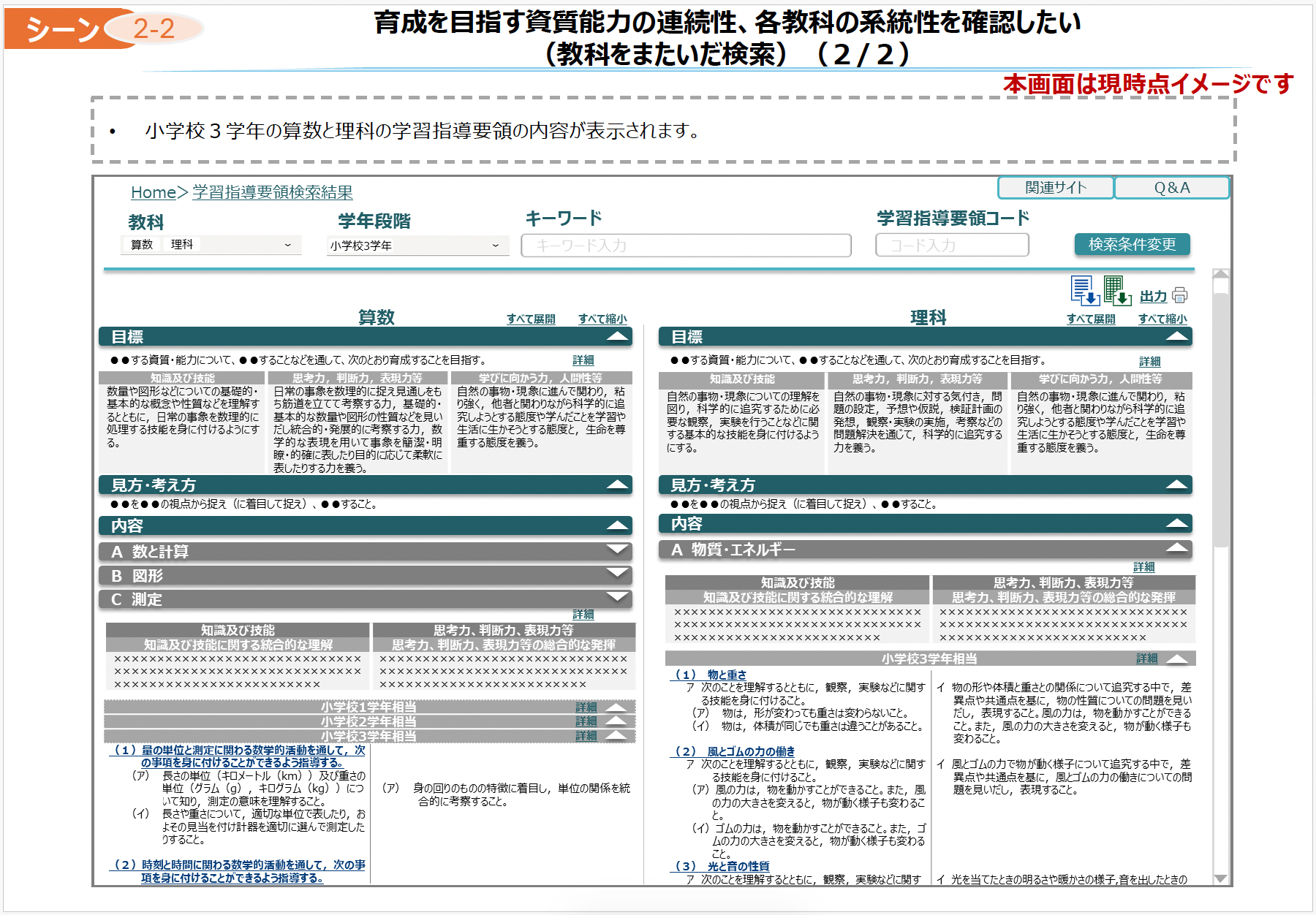

このような改善案のイメージを持ってもらうようにと,参考として作成された画面案も提示されました。

以下に,主な画面案を提示します。

この資料は参考として作成したものであり,この通りに開発するものではないとのことです。

他にも想定される利用シーンごとの画面イメージが提示されています。詳しくは,下記関連リンクよりご確認ください。

関連リンク

教育課程部会 総則・評価特別部会(第3回) 配付資料

https://www.mext.go.jp/b_menu/shingi/chukyo/chukyo3/101/siryo/mext_00037.html

Webサイトベース

多様なレイアウト変更やキーワード検索等

多様なレイアウト・ファイル形式での出力

生成AIが読みやすい形式(※)

より使いやすい形での学習指導要領コードの埋め込み

(※)AIが生成したものをそのまま利用するのではなく,育成したい資質・能力に関する教師自身の理解に基づきつつ,指導や評価の計画作成・改善等にAIを活用することが重要