中央教育審議会初等中等教育分科会の教育課程企画特別部会(座長:貞広斎子千葉大学副学長・教育学部教授)が13回に渡る審議を終え,令和7年9月25日に論点整理をとりまとめました。

今後は,この論点整理をもとに,各教科等ワーキング・グループで具体的な検討が深められることとなります。

ここでは,次期学習指導要領に向けた検討の基盤となる考え方についてまとめます。

改訂議論を貫く三つの方向性

論点整理では,「生涯にわたって主体的に学び続け,多様な他者と協働しながら,自らの人生を舵取りすることができる,民主的で持続可能な社会の創り手を『みんな』で育む」ために,以下の三つの方向性が示されました。この方向性に基づく改善は,「あらゆる方策を用いつつ,三位一体で具現化されるべきもの」と定義されています。

- 主体的・対話的で深い学びの実装(Excellence)

- 多様性の包摂(Equity)

- 実現可能性の確保(Feasibillity)

主体的・対話的で深い学びの実装

現行学習指導要領が目指している,「主体的・対話的で深い学び」の視点からの授業改善を通じた資質・能力の育成について,一層の具現化・深化を図るもの

資質・能力の育成の一層の具現化・深化のために,分かりやすく,使いやすい学習指導要領を目指します。

そのために,学習指導要領の目標・内容の構造化・表形式化・デジタル化,学びに向かう力,人間性等の重要概念の整理などを行うとのことです。

また,「主体的・対話的で深い学び」を実装することこそ,次期学習指導要領に向けた第一の方向性とすべきであるが,学校段階間の連携・接続の深化による学びの連続性の確保に一層の留意が必要との認識が示されています。

さらに,デジタル学習基盤の効果的活用が道半ばであり,情報活用能力の育成にも課題が見られるとの認識から,小学校の総合的な学習の時間に「情報の領域(仮称)」を付加すること,中学校に「情報・技術科(仮称)」を創設することが示されました。

多様性の包摂

多様な個性や特性,背景を有する子供が多くなっている実態に向き合うとともに,こうした多様性を個人及び社会の力に変える観点から,一人一人の意欲が高まり,可能性が開花し,個性が輝く教育の実現を目指すもの

この「多様性の包摂」と「主体的・対話的で深い学びの実装」を両立させることが不可欠との認識です。

そのために,「裁量的な時間」や「調整時数制度」の創設,学年区分の取扱いの柔軟化,さらには不登校児童生徒や特定分野に特異な才能のある児童生徒のための特別な教育課程編成を可能にする制度を創設するなどの仕組みづくりを目指します。

実現可能性の確保

第一・第二の方向性の両立を支え,実現可能とする観点であり,デジタル学習基盤の更なる充実,教科書や教材,指導書の改善,必要な設備の整備,総合的な勤務環境整備とも相まって審議全体に通底させるべき第三の方向性

そのために,教育課程の実施に伴い教師に過度な負担・負担感が生じないような,持続可能な在り方を追求し,教師と子供の双方に「余白=教育の質の向上のための時間的余裕」を創出することとしています。

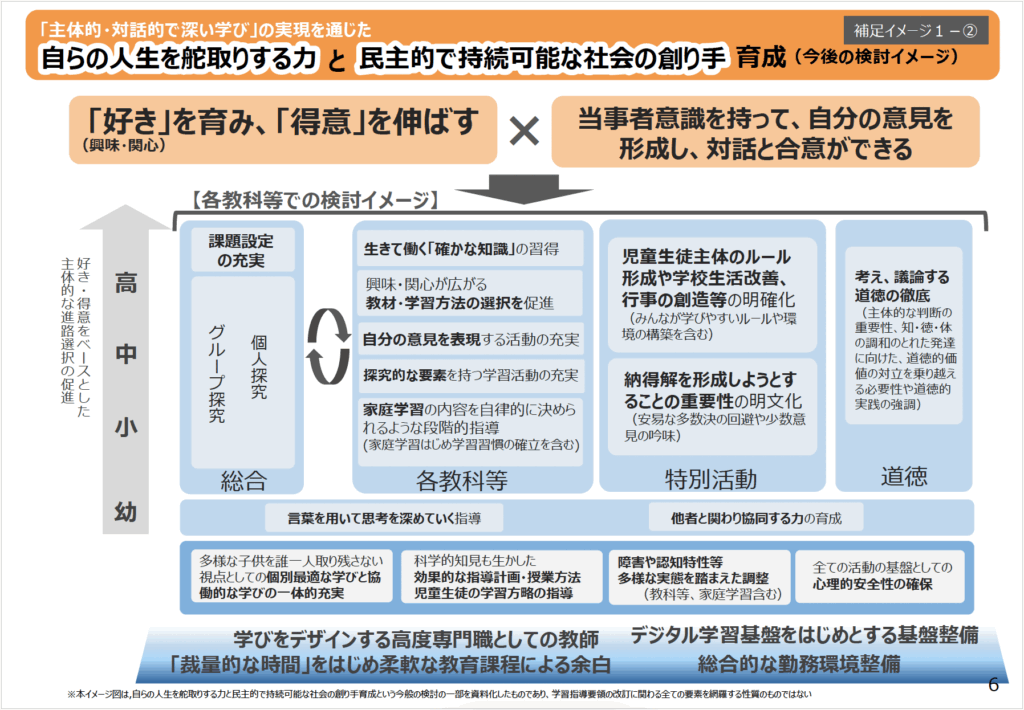

自らの人生を舵取りする力と民主的な社会の創り手育成

社会全体の構造変化が顕著であり,予測困難な時代と呼ばれている今だからこそ,「自らの人生を舵取りできる力」が不可欠であり,さらにはデジタル時代に主体的に社会参画する「民主的な社会の創り手」を育成することも喫緊の課題と捉えられています。

そのために,一人一人の「好き」(興味・関心)を育み,「得意」を伸ばしながら学び全体への動機づけを図ること,また,当事者意識を持って,自分の意見を形成し,多様な他者との対話や合意を図ることを同時に進める必要があるとの認識が記されています。

なお,今後のスケジュールとしては,各教科等ワーキング・グループで検討を進め,遅くとも令和8年の夏頃までに取りまとめを行い,その後,教育課程部会での「審議のまとめ」を経た上で,令和8年度中に中央教育審議会として「答申」が取りまとめられるよう,検討を進めることとなります。

教育課程企画特別部会における論点整理について(報告)

https://www.mext.go.jp/b_menu/shingi/chukyo/chukyo3/004/gaiyou/mext_00010.html