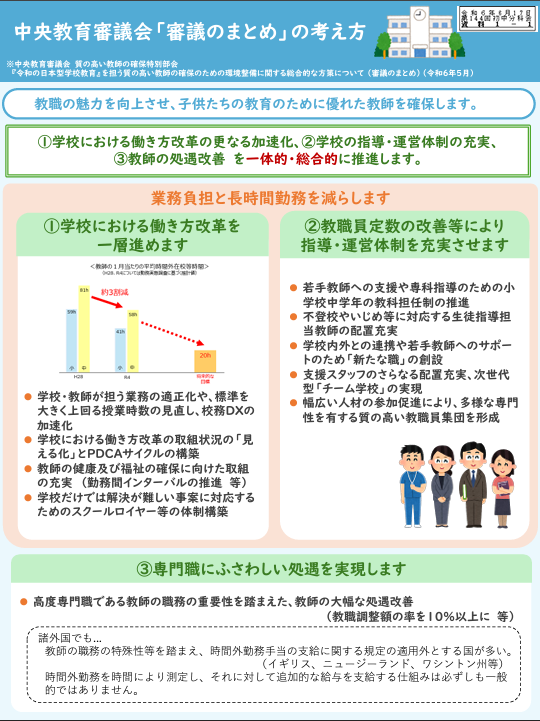

中央教育審議会「審議のまとめ」の考え方(配布資料1-1)

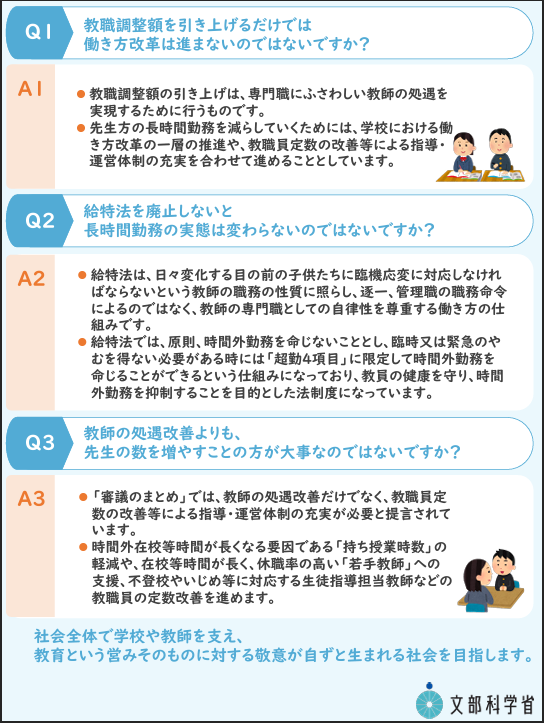

「審議のまとめ」が発表された後、一部の報道機関で、主に給特法に関して事実を誤認させるような誇張した報道があったことを受け、文部科学省は「「審議のまとめ」の考え方」を発表しました。

意見交換

議論を始めるにあたり、本「審議のまとめ」を議論した特別部会で部会長を務めた貞広委員より、「先生方が高度専門職としての専門性を存分に発揮して子どもたちの育ちに伴走していただけるよう、現時点で実現可能性と実効性が見込まれる手だてを多様に盛り込んだ」との説明がありました。

処遇改善に関しては「人材確保法以降、本格的な議論が約50年ぶりに行わることとなったが、部会内外に様々な意見があり、全ての方々の合意と納得を調達することは難しかったと理解している」と触れ、「残念ながら、全ての物事を反転させるような劇的な万能薬があるというわけではない」と述べて、国や地域社会も含め、あらゆる関係者が、学校における働き方改革や指導運営体制の充実に取り組む必要があると強調しました。

分科会長代理の奈須正裕 上智大学総合人間科学部教授は「教員不足は日本だけでなく、世界的に人材の取り合いが生じている」と指摘した上で、就職活動をする大学生たちは給与や待遇に関心をもつ以上に、自分のやりたいことがやれる場であるかを考えていると述べ、「先生方を取り巻く条件は、今、自分たちがやりたい授業、やりたい教育を存分にできるようになっているか。今の学校がそういう場所になっているか」と疑問を投げかけました。

日本学校保健会副会長、日本医師会常任理事の渡辺弘司委員は、医師の働き方改革において「研鑽と医療業務の区別は困難であるものの、医療機関内でルールを定めたり、時間外労働の把握が行われている」と紹介し、教員免許をもつ専門職であり、個別最適な授業の実現のため研究や準備が必要である点で教師と医師は似ていることに触れながら、給特法や人材確保法にこだわらない給与体系を創設するくらいの、より抜本的な議論が必要であると述べました。

分科会長代理の堀田 龍也 東京学芸大学教職大学院教授も「特効薬がない以上、今までの学校の枠組みを超えるような取組が必要」とした上で、保護者との連絡や研修など、学校で多くの時間と労力が割かれていることが調査結果から明らかであり、かつ、ICTの活用で大幅な効率化が期待できる課題につき、学校現場で取組が実施されているかの調査を行い、実態を公表することが必要であると指摘しました。

その他、SCの専任化や、学校事務職員や教員業務支援員の配置拡充を求める声も多く出されました。

同日に議題に上がっていた「博士人材活躍プラン」と合わせて、博士号取得者を教員として採用するなどの政策間連携の提案や、勤務条件を希望者と丁寧に擦り合わせることで臨時教員の100%確保に成功した事例の紹介もありました。

今村久美委員( 認定特定非営利活動法人カタリバ代表理事)からは、「先生を増やすことも大事だが、先生が絶対にやらなくていい仕事を明確にすることも必要」と指摘し、そのためには、SCやSSWをはじめとした教員以外の職種についても「きちんとした仕事と言えるまともな待遇で雇用すること、複数体制で配置すること」もセットで考えるべきとの提言がありました。

- 中央教育審議会初等中等教育分科会(第144回) 配付資料

- 「令和の日本型学校教育」を担う 質の高い教師の確保のための環境整備に関する 総合的な方策について (審議のまとめ)

- 「審議のまとめ」の考え方