共同エージェンシーと「はしごモデル」

まず、エージェンシーを考える上で大切な点として、主体的であれば何でもいいわけではなく、前提として倫理や道徳が必要であることに触れられました。例えば主体的にイジメをしても評価されることがないように、エージェンシーには、自分の意志で行うということの他に、責任の意識が必要だということです。

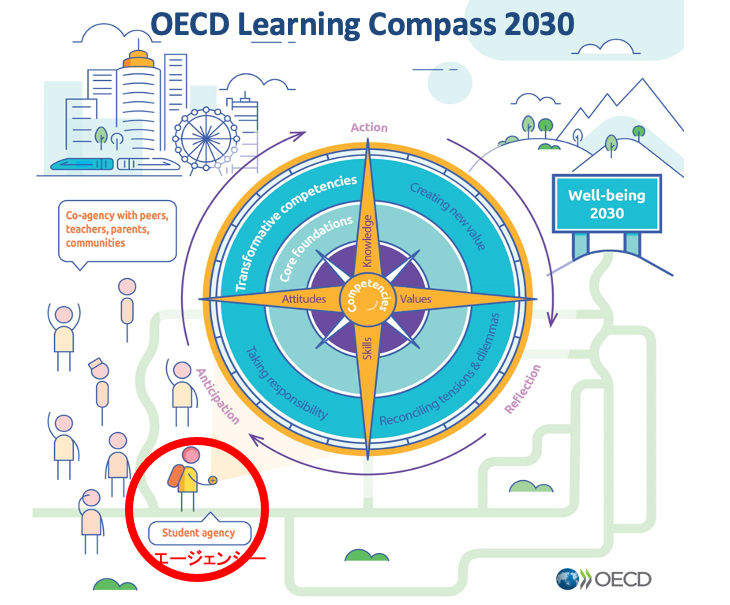

OECDラーニング・コンパスの図を見ると、エージェンシーである子供の周囲に、たくさんの人が描かれています。

具体的には、保護者や先生、クラスメート、地域の人たちということになりますが、OECDの考え方では、この人たちを「共同エージェンシー(Co-agency)」と呼び、子供のエージェンシーを育むために一緒に活動してくれる人と位置付けているそうです。

つまり、エージェンシーは一人ぼっちで身につけるものではなく、他者との関係性の中で育まれるものなのだそうです。そして、学校という場こそが、自分はこの行為をしていいのか、他の人はどう思うのかなど、他者との関係がある中での折り合いの付け方も含めて、エージェンシーを養うのに最適だと思うと述べられました。

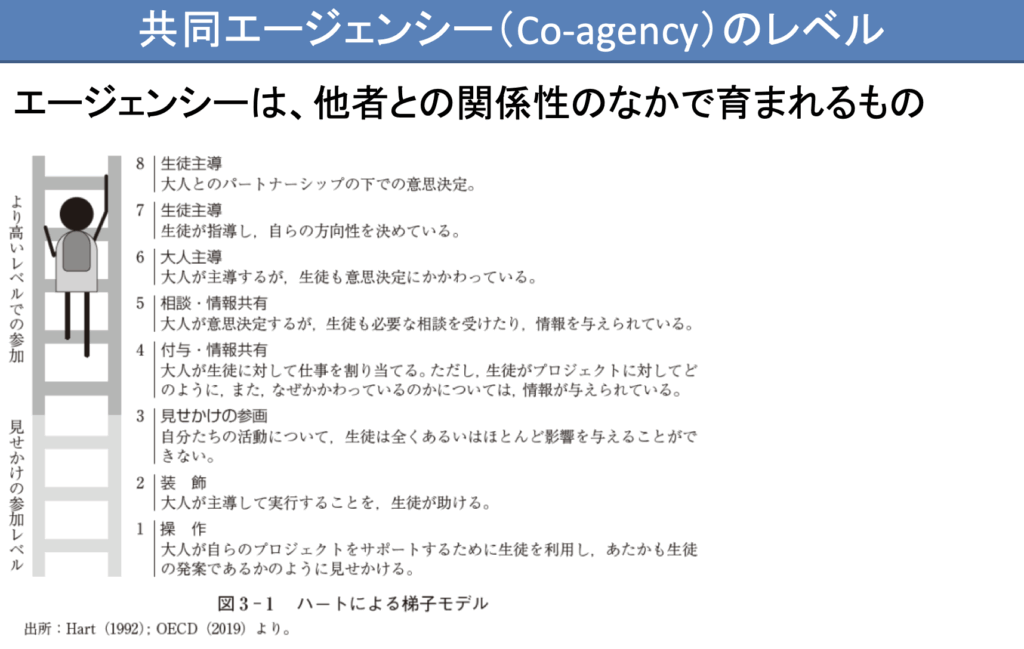

次に、白井企画官は「はしごモデル」を紹介されました。

これは、大人と子供が共同でエージェンシーを発揮するに当たっての、両者の関係性のレベルを示したものだそうです。

一番下のレベル1「操作」から、一番上のレベル8「生徒主導」まで、様々な段階が、はしごのモチーフで表現されています。先ほどの事例で言えば、「言われなくても宿題を期日までに提出する」のはレベル1か2、「放課後まで残って議論を続けている」のはレベル7や8に当たるとのことです。

ただし、このモデルを考案した研究者ロジャー・ハートは、レベルが高い方が「いい」ということではなく、様々な段階があると子供たち自身が認識できていることが重要だとしているそうです。

例えば、宿題を期日までに仕上げて提出するなど学習習慣を身につけるのは当然大切なことなので、もしここに課題があるならレベル1で対応するし、既にある程度確立しているなら、レベル7や8でもいいかもしれない。

こうした対応の仕方を考えることこそが、先生の腕の見せ所となるのだそうです。

先生のエージェンシーと教育のニュー・ノーマル

次に紹介されたのは「先生のエージェンシー(teacher agency)」ということでした。

先生がエージェンシーなくして子供たちのエージェンシーを育むのは難しいだろうということで、OECDでは、子供のエージェンシーと併せて議論されているのだそうです。

ここで白井企画官が事例として挙げられたのは、シンガポールの教育制度でした。

シンガポールは、PISA調査などOECDが行っている学力調査で、常にほぼトップの成績を保っており、教育の面で非常に注目されている国ですが、教育政策の流れから見ると、日本と非常に似た部分があるのだそうです。

例えば、日本は98,99年の指導要領改訂の際に学習内容を削減し、代わりに探求的な「総合的な学習の時間」を導入しましたが、シンガポールでも、2005年に同じような改革を行い、学習内容中心から、資質・能力中心の教育に転換したそうです。

一方で日本と違う部分として、シンガポールでは、先生の人数を増やしたり、教育サポートに携わる人材を増強するなど、先生自身が探求に集中できる環境を整えてきたのだそうです。

現在のシンガポールでは、カリキュラムの2割を学校が独自に設定できる施策を展開するなど、資質・能力重視から更に進んだ「生徒主体、エージェンシー重視」の教育観に移っており、先生方に対しても独自カリキュラム編成のために、海外の先進事例を視察したり国際会議に参加したりすることを奨励しているそうです。これにより、先生方が非常に生き生きとアクティブに仕事に取り組んでいる姿が見られるようになったとのことです。

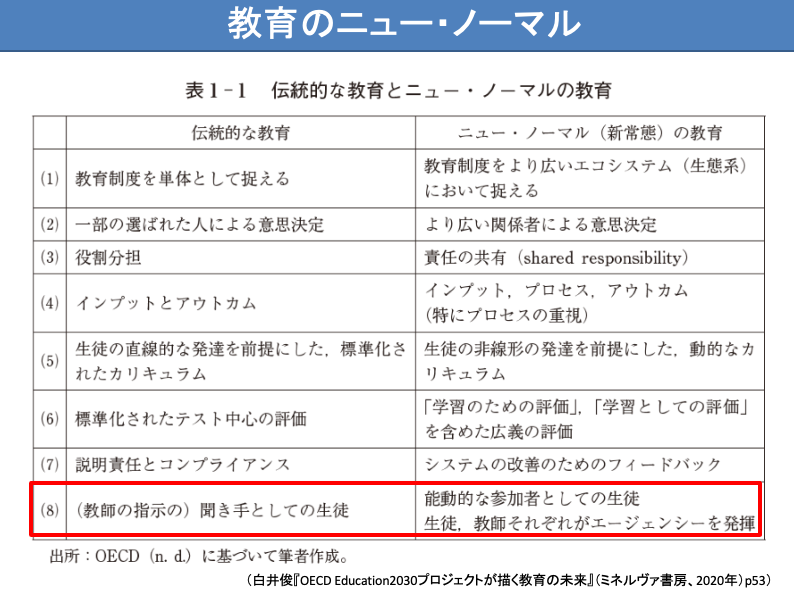

そして、最後の話題は、OECDの示す「教育のニュー・ノーマル」という考え方についてでした。

説明に当たり、白井企画官は、ご自身の著書から、伝統的な教育とニュー・ノーマルの教育を対比した表を提示されました。

表(1)〜(3)でわかるように、伝統的には、教育は外界と切り離された場で行われるべきものと考えられがちであり、役割分担も明確です。学校、学級という枠の中で起きたことは、担任の先生が全部解決しなくてはいけないと考えがちだということだそうです。また、(4)〜(6)の学習面では、伝統的には、インプットとアウトカムが重視され、テストの結果で評価をするのが一般的です。

しかし、ニュー・ノーマルの教育では、教育をエコシステムの中で考えるそうです。

いろんな制度と連携し、責任や意思決定もみんなで分担してやっていく。学習はアウトカムよりプロセスを重視し、テストも、点数を重視するよりも、次の学習へのつながりが意識できる評価に変わっていくべきだとしているそうです。

そして、最も重要なのは(8)だそうです。

伝統的な教育では、生徒は教師の指示を聞く、聞き手の立場に置かれているものですが、ニュー・ノーマルでは能動的な参加者として考えるそうです。

つまり、生徒も教師もそれぞれエージェンシーを発揮するのが、教育がこれから向かう方向性なのではないかとのことでした。

![[レポート]第26回教育セミナー](https://kyouiku.bunkei.co.jp/wp-content/uploads/2023/03/school1-scaled.jpeg)

![[レポート]第26回教育セミナー](https://kyouiku.bunkei.co.jp/wp-content/uploads/2023/03/school1-485x274.jpeg)