不登校に、どう対策すればよいのか?

令和5年2月14日に開かれた不登校に関する調査協力研究者会議の席上で、永岡文部科学大臣は、予防的な側面を重視した不登校対策の総合的な政策パッケージを今年度内に策定するよう文科省へ指示したことを説明し、「不登校対策の検討にあたっての方向性(目指す姿)」として、以下の4項目を提示しました。

- 30 万人の不登校の児童生徒全ての学びの場を確保し、学びを継続する。

- 心の小さな SOS を見逃さず、「チーム学校」で支援する。

- 学校を「みんなが安心して学べる」場所にする。

- 「不登校」を科学的に把握する。

具体的には、教室以外にも登校できる学びの場の確保や、登校できない場合もオンラインで授業につながり、学びを継続できるようにすること。学校を、それぞれの良さを生かした主体的な学びがあり、誰もに活躍できる機会や出番がある安心な場所とすること。また、GIGAスクール構想で一人一台配備されたタブレット端末を活用して児童生徒の心と体の状況を可視化して、サポートが必要な心の不安や生活リズムの変化など、児童生徒の「心の小さなSOS」を早期につかむことのできる仕組みと、それをデータで客観的に把握できる方策を取り入れることなどが示されています。

不登校への取組状況は?

同会議では、不登校への取り組み状況について、全国の教育委員会に聞き取り調査を行った結果の報告も行われました。

それによると、保健室以外の適応指導教室など、校内に通常の教室に入り辛い児童生徒が学ぶための場を整備していると答えた市町村と、学校外の教育支援センター(適応指導教室)を、単独または他市町村との共同設備で整備している市町村は共に7割以上である一方、不登校特例校については、設置もしておらず、設置の検討もしていないと回答した市町村が8割近くに上っています。

(文部科学省ホームページより)

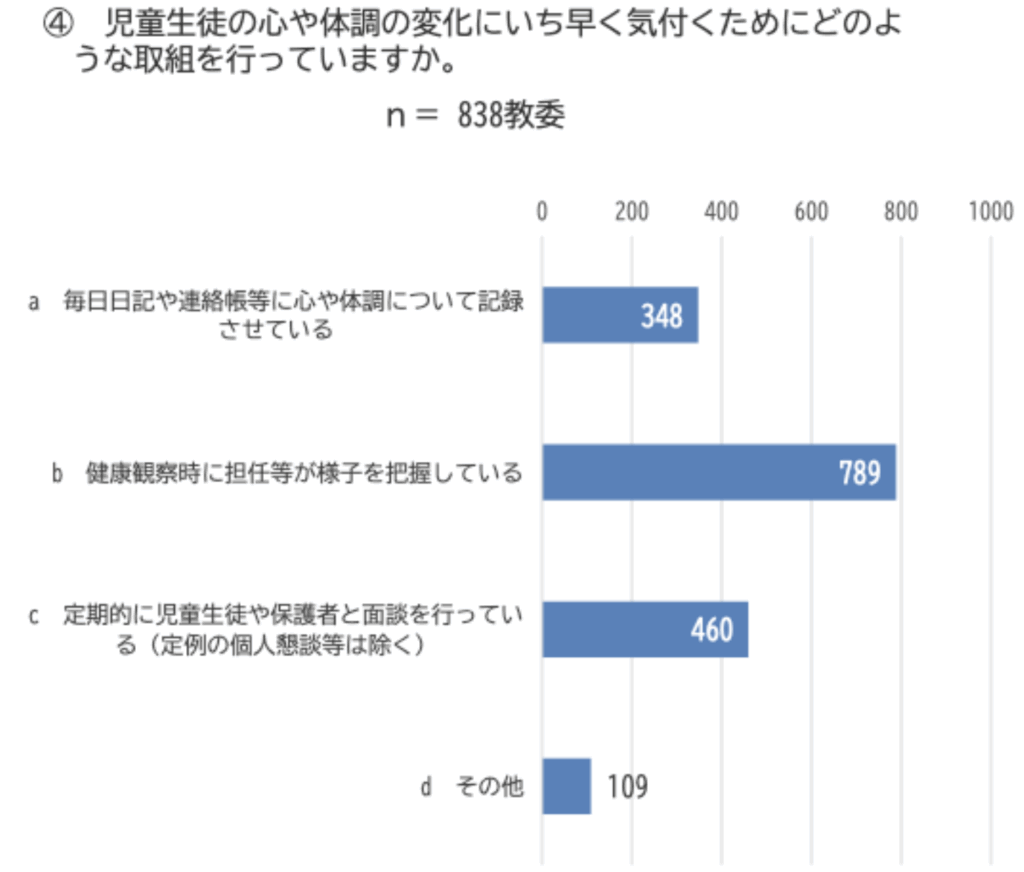

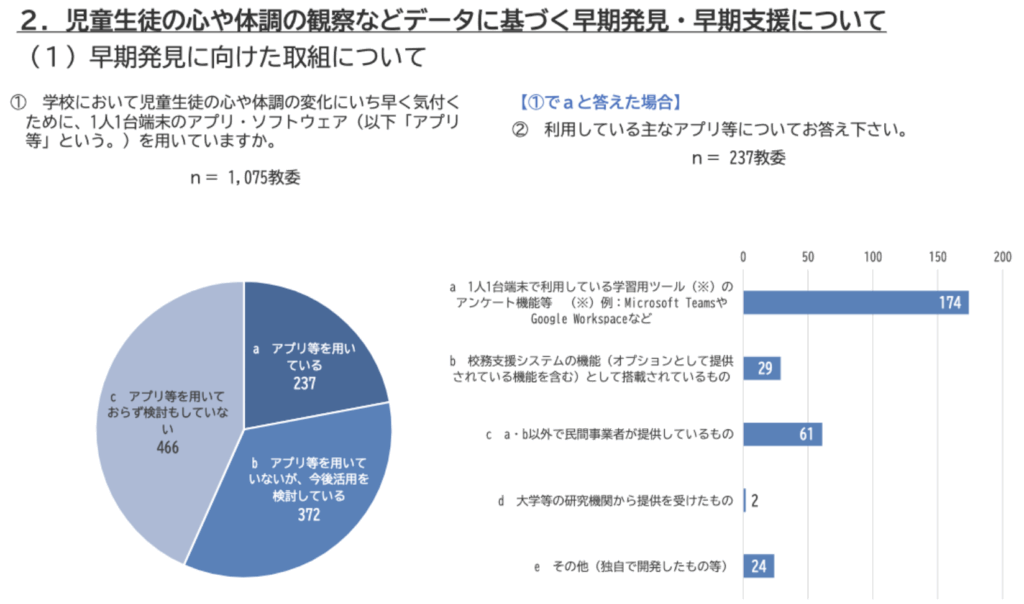

一方、早期発見・未然防止という観点に関しては、8割の市町村から、従来通り教師の観察により行っているという回答が寄せられ、アプリやソフトウェアの活用はまだまだ進んでいないことがわかりました。

しかし、「アプリ等を用いている」市町村数に「今後活用を検討している」という回答の数を合わせると市町村全体の過半数を超えており、現場の関心は決して低くないことがわかります。