「今後の教育課程、学習指導及び学習評価等の在り方に関する有識者検討会(第2回)」にて、京都大学 人と社会の未来研究院 広井良典教授より、「未来社会のデザイン -AIと超長期の歴史把握の視点から-」と題する講演が行われました。

今後の、日本における教育の在り方、進むべき方向性への示唆に富んだ講演でしたので、その概要をご紹介します。

未来の構想

講演は、日本の現状を改めて確認するところから始まりました。

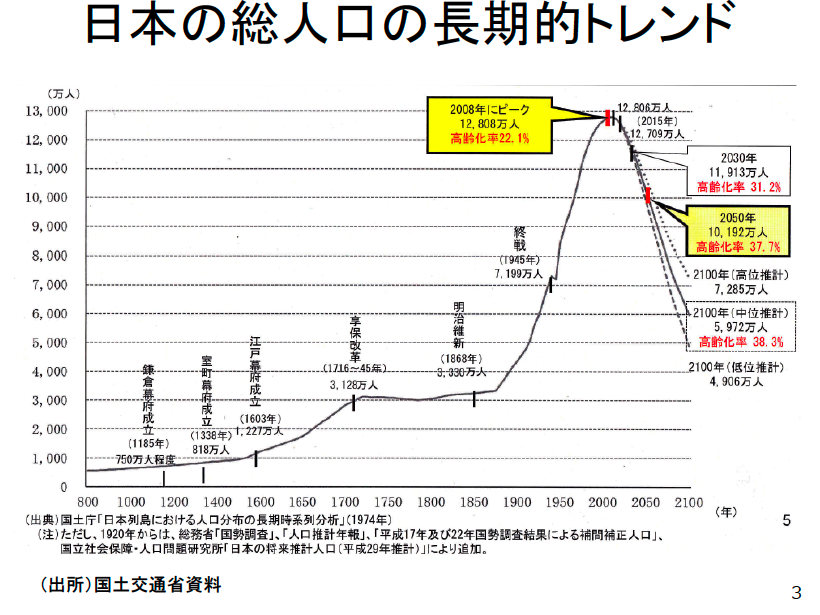

まず、「日本の総人口の長期的トレンド」として、日本の人口が2008年に12,808万人でピークを迎えて以来、急激に下降線を辿っていることの指摘がありました。この勢いのまま進むと、2050年には10.192万人(高齢化率37.7%)、2100年には中位推計で5,972万人(高齢化率38.3%)にまで進んでしまうとの予想が立てられているそうです。

太平洋戦争が終戦となった1945年の総人口は7,199万人でしたから、それより1,227万人少ない上に、2,287万人は高齢者ということになります。

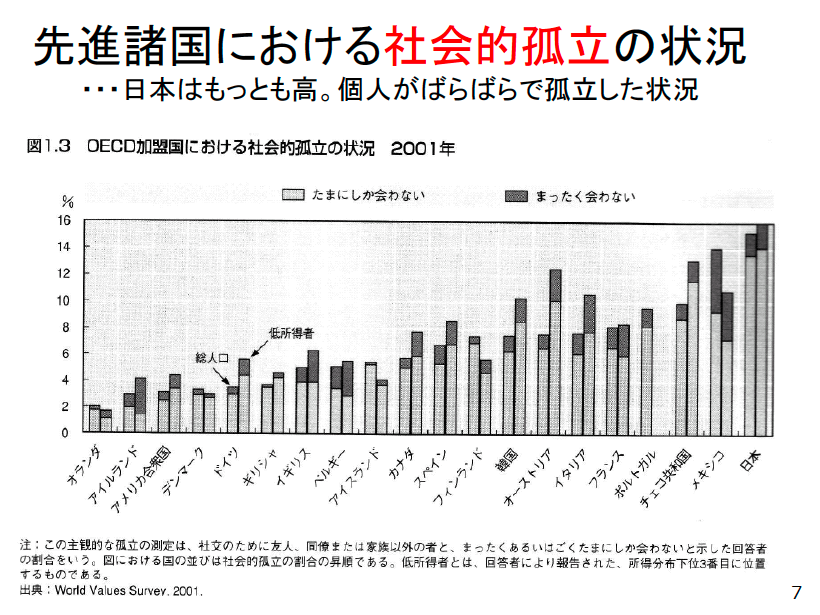

これだけではなく、対GDP比での債務残債は日本が諸外国から突出して高いこと、生活保護を受けている割合が、1995年を下げ止まりに、2015年には1960年のレベルまで悪化していること、さらに、OECD加盟各国における「社会的孤立」の割合が、日本は最も高いことなども紹介されました。

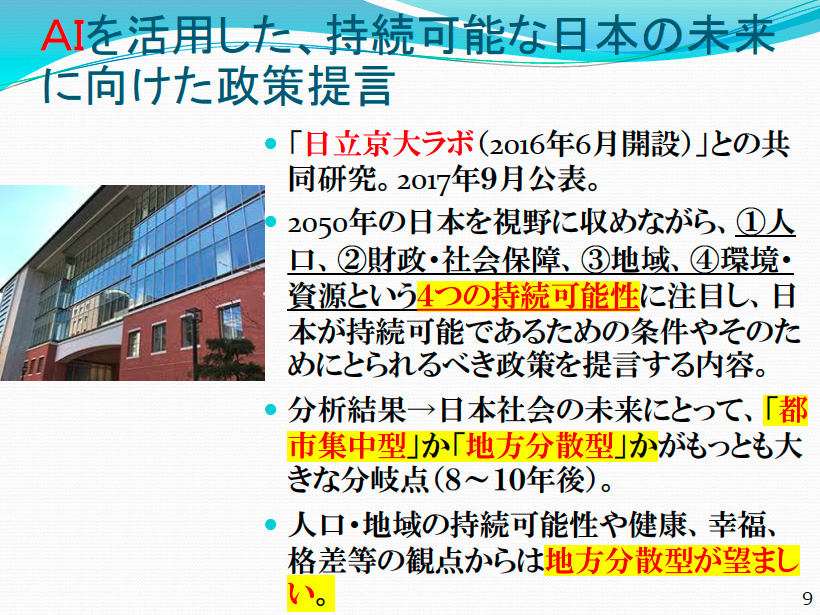

そこで、2050年に、持続可能な日本社会をつくるためには、どうしたらいいか。

AIを活用して定量的にシミュレーションを行い、提言としてまとめたのが、今回の講演でした。

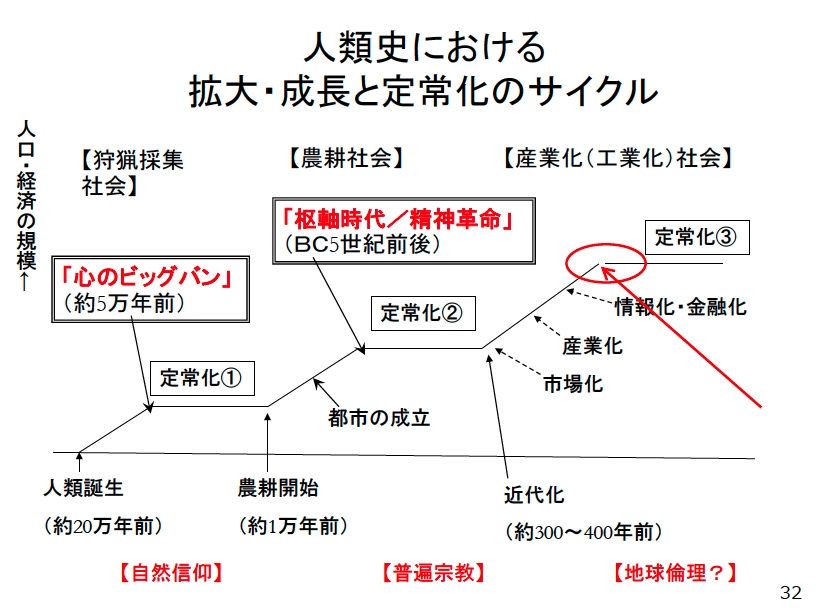

また、長い未来の見通しと共に考えないと人間の未来がわからない現状になっているとして、「宇宙ー地球ー生命ー人間」の歴史を一貫した視野の中でとらえる「Big History」という視座からの指摘もありました。

この考え方によると、人口・経済規模の拡大・成長が止まった定常期に、人類は大きな精神的変化を遂げてきたのだそうです。

現在は人類史上3回目の定常化への過程にあり、さらに、21世紀後半以降は全世界的な人口減少が予想されることから、持続可能な社会モデルの構築を目指すためには、人口減少社会の意味を理解して取り組む必要があるそうです。