現在行われている、その他の議論

教科書・教材・ソフトウェアの在り方ワーキンググループ

「義務教育の在り方ワーキンググループ」と同じく「個別最適な学びと協働的な学びの一体的な充実に向けた学校教育の在り方に関する特別部会」を親部会とする作業部会に「教科書・教材・ソフトウェアの在り方ワーキンググループ」があります。

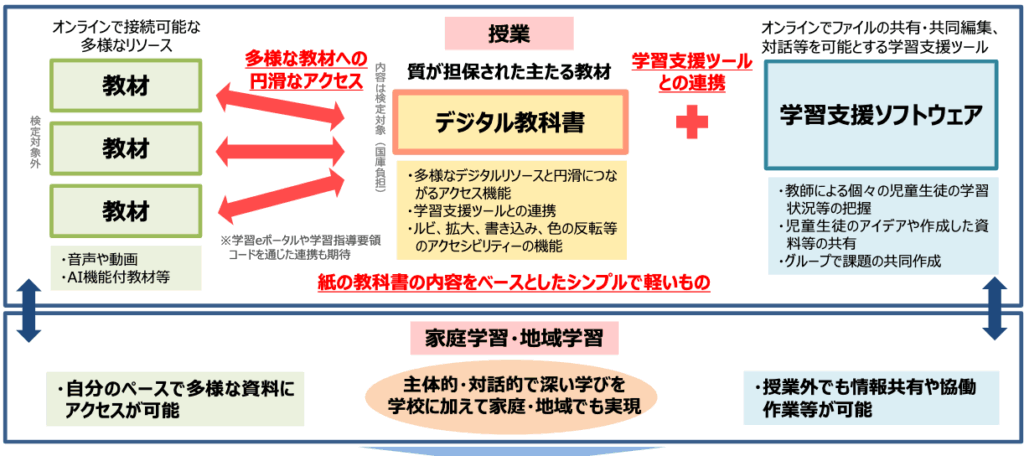

本作業部会の設立趣旨には、「ICT は学校において個別最適な学びと協働的な学びを一体的に充実し、全ての子供たちの可能性を引き出す教育を実現するために不可欠のものであるところ、GIGA スクール構想に基づく ICT 環境の整備と活用を進める中で、教科書・教材のデジタル化を推進するととに、既存の教科書・教材等との関係を整理し、個別最適な学びと協働的な学びを一体的に充実する」ためとあります。

- 令和6年度からのデジタル教科書の本格的な導入の在り方

- デジタル教科書やデジタル教材、関連するソフトウェアの適切な活用方法

- その他

主査は堀田龍也教授(東北大学大学院情報科学研究科、東京学芸大学大学院教育学研究科)で、委員には、つくば市教育委員会指導主事の中村氏や広島県教育委員会の平川教育長など、先進的な取組を続ける教育関係者の他に、一般社団法人教科書協会デジタル教科書政策特別委員会の座長や、一般社団法人日本図書教材協会の理事も名を連ねています。

令和4(2022)年8月25日に行われた第5回目の会合では中間報告(論点整理案)が提示されました。

中間報告には、「今後も教科書が『質が担保された主たる教材』としての役割を果たしつつ、デジタル化により、デジタル教材等との接続や連携強化を図ることが学びの充実につながる」としつつ、次のような内容が書き込まれています。

通信面や指導面での課題も踏まえ、デジタル教科書の円滑かつ効果的な活用の観点から、教科・学年を絞って令和6年度から段階的に導入すべき。

- 小学校5年生から中学校3年生を対象に「英語」を導入し、その次に、現場ニーズの高い「算数・数学」を導入。

紙の教科書とデジタル教科書の在り方については、デジタル教科書への慣れや児童生徒の学習環境を豊かにする観点から、児童生徒の特性や学習内容等に応じてハイブリッドに活用していくべき。

- 個々の児童生徒の学び方の特質に応えるため、デジタルと紙の教科書の両方が用意されている環境が必要。

- 予算面も考慮しつつ、当面の間はデジタルと紙を併用。

デジタル教科書自体はシンプルで軽いものとし、デジタルの強みを活かして他の様々な教材やソフトウェアと効果的に組み合わせ、個別最適な学びと協働的な学びの一体的な充実を図る。

- ユニバーサルデザインや複数のデジタル教科書を使う児童生徒の利便性の観点から、現行のデジタル教科書が実装している「ルビ」「反転」「読み上げ」等のアクセシビリティーの機能を継続・充実しつつ、ビューアの標準化を図る。

- 通信環境等の改善に取り組む。円滑な授業実施の観点から多様な学校の通信環境等を踏まえ、データ軽量化、音声・動画等のデータの分離配信等が必要。

児童生徒に応じて、紙・デジタル、教科書・教材・学習支援ソフト等の「学びの手段」を適切に組み合わせることのできる「ハイブリッドな教育環境」の整備が必要。

デジタル教科書・教材等の活用が、いわゆる「デジタル一斉授業」に留まることなく、個別最適な学びと協働的な学びの一体的な充実を通して、児童生徒が主体的に学びを選択し、自立した学習者になっていくことが重要。そのためには学校・教師へのモデルづくりを含めた伴走支援が必要。

学校間・自治体間で教育環境に格差が生じることのないように、デジタル教材や学習支援ソフトウェア等の支援の検討が必要。

なお、今回提示された方針は未来永劫変わらないものではなく、「児童生徒の将来の社会生活の変化等を見据えながら、社会のデジタル化の進展に教科書・教材等も対応していくことが求められている」ことも明記されました。

特定分野に特異な才能のある児童生徒に対する学校における指導・支援の在り方等に関する有識者会議

この会議は、令和3年の答申にある「全ての子供たちの可能性を引き出す,個別最適な学びと,協働的な学びの実現のための改革」の一環として設置されたものです。

特定分野に特異な才能のある児童生徒が学校生活や学習活動の中で感じる困難さを解消するための支援の在り方や体制につき、令和3(2021)年7月から14回の会合が行われています。座長は、岩永 雅也 放送大学長が務められました。

パブリックコメントで寄せられた280件もの意見を踏まえて令和3(2021)年12月に論点整理が公表され、その後、教育関連団体等へのヒアリングを経て、令和4(2022)年9月に最終報告が公表されました。

最終報告では、児童生徒を特定の基準で選抜し特別なプログラム等を提供することを目指すものではないと明記した上で、意見募集やヒアリングにより明らかになった特異な才能のある子をめぐる現状と課題について解説し、今後取り組むべき施策を次の5つの観点により整理し、報告しています。

- 特異な才能のある児童生徒の理解のための周知・研修の促進

- 多様な学習の場の充実等

- 特性等を把握する際のサポート

- 学校外の機関にアクセスできるようにするための情報集約・提供

- 実証研究を通じた実践事例の蓄積

通常の学級に在籍する障害のある児童生徒への支援の在り方に関する検討会議

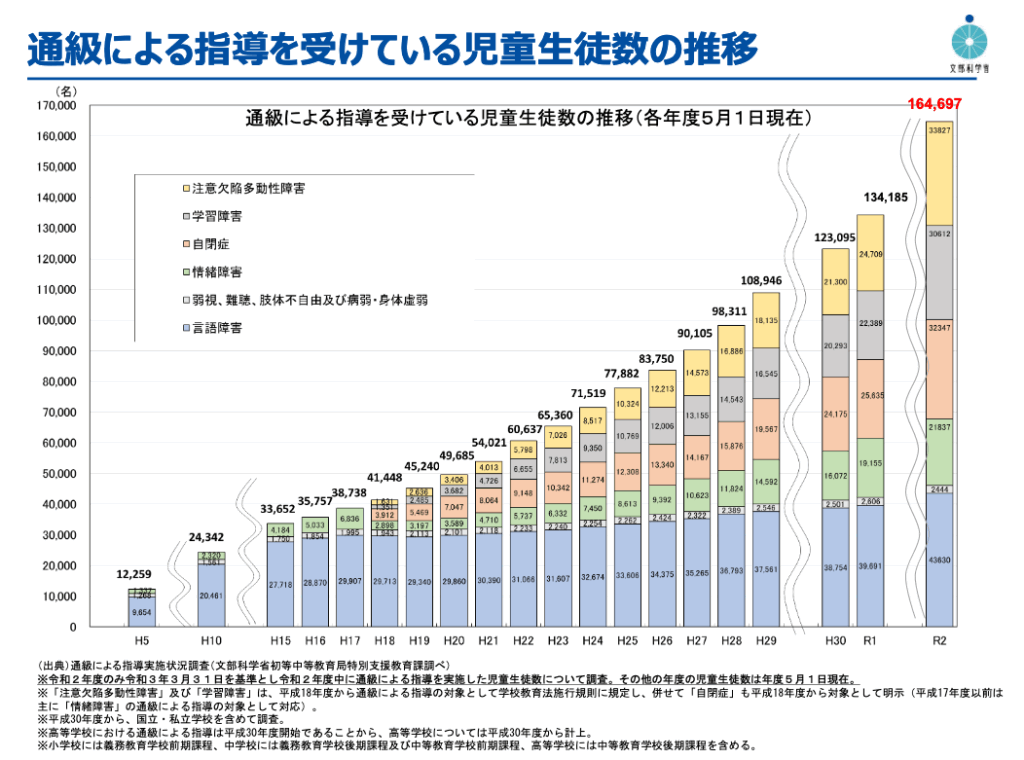

現在、特別支援教育に関する理解や認識の高まりや障害のある子供の就学先決定の仕組みに関する制度の改正等により、小学校等において、特別支援教育を必要とする児童生徒が増加しています。

その一方で、発達障害の可能性のある児童生徒は、全ての通常の学級に在籍する可能性があるとともに、制度改正等により特別な支援を受けながら、通常の学級等で学んでいる状況があります。

本部会は、これらの状況を踏まえ、障害者の権利に関する条約に基づくインクルーシブ教育システムの理念の更なる実現に向けて、通常の学級に在籍する障害のある児童生徒への支援の実施状況、成果と課題について把握した上で、より効果的な支援施策の在り方について検討するために設置されました。

令和4(2022)年6月に行われた第1回目の会合では、荒瀬克己座長(独立行政法人教職員支援機構 理事長)が、本検討会議の意義につき、令和3年1月の中央教育審議会答申「『令和の日本型学校教育』の構築を目指して」を踏まえながら、次のように述べられていました。

- 「はじめに」のところに、一人一人の子供を主語にする学校教育を実現していくのだということが述べられている。

- これらを踏まえて、現在、教育関係者においては、多様な子供たちを誰一人取り残すことなく育み、多様な個性を最大限に生かすため、「個別最適な学び」と「協働的な学び」との一体的な充実による質の高い学びの実現に向けた取組を進めていただいている。

- こうした学びの充実を図っていく上で極めて重要なのは、通常の学級に在籍する障害のある児童生徒をはじめ、多様化する子供たちのニーズに対応して、いま申しました「個別最適な学び」及び「協働的な学び」を実現しながら、学校の多様性と包摂性を高めることにより、全ての子供たちが質の高い学びへとアクセスできるようにすることと考えている。

本会議は、令和4(2022)年10月現在、先進的な取組や有識者へのヒアリングと意見交換を中心に、丁寧な議論が続けられています。

文部科学省以外でも・・

内閣府 総合科学技術・イノベーション会議(CSTI)

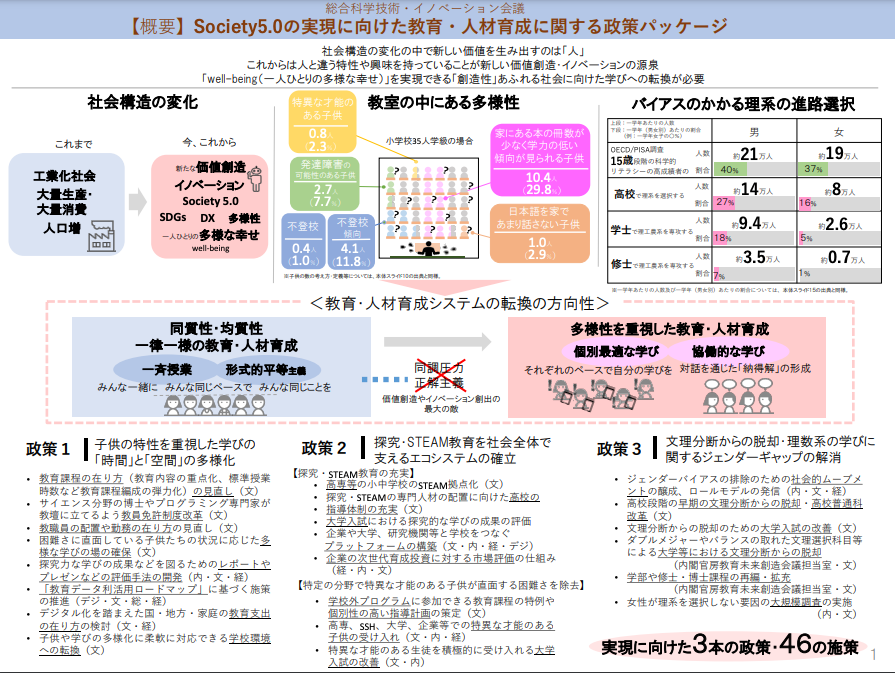

令和4(2022)年6月に、内閣府より「Society5.0の実現に向けた教育・人材育成に関する政策パッケージ」が公開されました。

これは、内閣府で行われてきた「総合科学技術・イノベーション会議 教育・人材育成ワーキンググループ 」(座長/藤井 輝夫 東京大学総長)の最終とりまとめです。

このワーキンググループは、令和3(2021)年3月に閣議決定された「第6期科学技術・イノベーション基本計画」において、新たな柱として、教育・人材育成に関する事項が盛り込まれたことを踏まえ、本計画の着実な実現に向けた具体策等について検討を進めるため設置され、令和3(2021)年8月から議論を重ねてきました。

本政策パッケージは、科学技術・イノベーション基本計画が目指す「一人ひとりが多様な幸せ(well-being)を実現できる社会」としてのSociety5.0の実現と、「主体的・対話的で深い学び」による資質・能力の育成を目指す教育現場が、双方の目指すところを実現するために、政府全体としてどのように政策を展開し、子供たちの学習環境をどのように整えていくのかを、今後5年程度という時間軸の中でのロードマップ作成を目指すものです。

人口増と大量生産・大量消費を前提とした社会から、人口減少・少子化の深刻化と共に、コロナ禍で急速に進んだデジタル化がもたらした、社会構造そのものの変化。

本ワーキンググループでは、こういった社会構造の変化の中で求められるものは、新しい価値を生み出す「人」であり、他人と違う特性や興味を持っていることこそが、価値創造やイノベーションの源泉であるとしました。

そんな人材を育成するため、学校や教育もまた、「well-being」を実現できる「創造性」あふれる社会に向けた学びへと転換していく必要があるとまとめています。

本政策パッケージでは、この実現に向けた3つの政策と、今後5年間のロードマップの中で、それを実現するための46の施策を打ち出しています。