中央教育審議会答申「「令和の日本型学校教育」の構築を目指して~全ての子供たちの可能性を引き出す、個別最適な学びと、協働的な学びの実現~」(令和3年4月)が発表されたことに伴い、教育の新しい方向性を探る議論が、現在、活発に行われています。

そんな中、中央教育審議会 初等中等教育分科会では、義務教育の在り方そのものを問い直す作業部会が始まりました。

そこで今回は、この新しく始まった作業部会の様子と共に、現在、文部科学省を中心に行われている教育の新しい方向性を探る議論の概要をお知らせします。

義務教育の在り方ワーキンググループ

2022(令和4)年10月17日、「義務教育の在り方ワーキンググループ」の第1回会合が開催されました。

この作業部会は、「デジタル教科書の今後の在り方等に関する検討会議(第一次報告)」に基づき令和6(2024)年度に学習者用デジタル教科書を本格的に導入していくため、次世代の学校教育の在り方について検討する専門会議「個別最適な学びと協働的な学びの一体的な充実に向けた学校教育の在り方に関する特別部会」(部会長:荒瀬 克己 独立行政法人教職員支援機構理事長)の下に設置されています。

第1回目会議の様子

初回の会合では、「個別最適な学びと協働的な学びの一体的な充実に向けた学校教育の在り方 に関する今後の検討事項について」という議題で、

- 子供たちに必要な資質・能力と学校が果たす役割について

- 全ての子供たちの可能性を引き出す学びの実現について

の2つの観点につき、意見交換が行われました。

各委員から出された意見には、以下のようなものがありました。

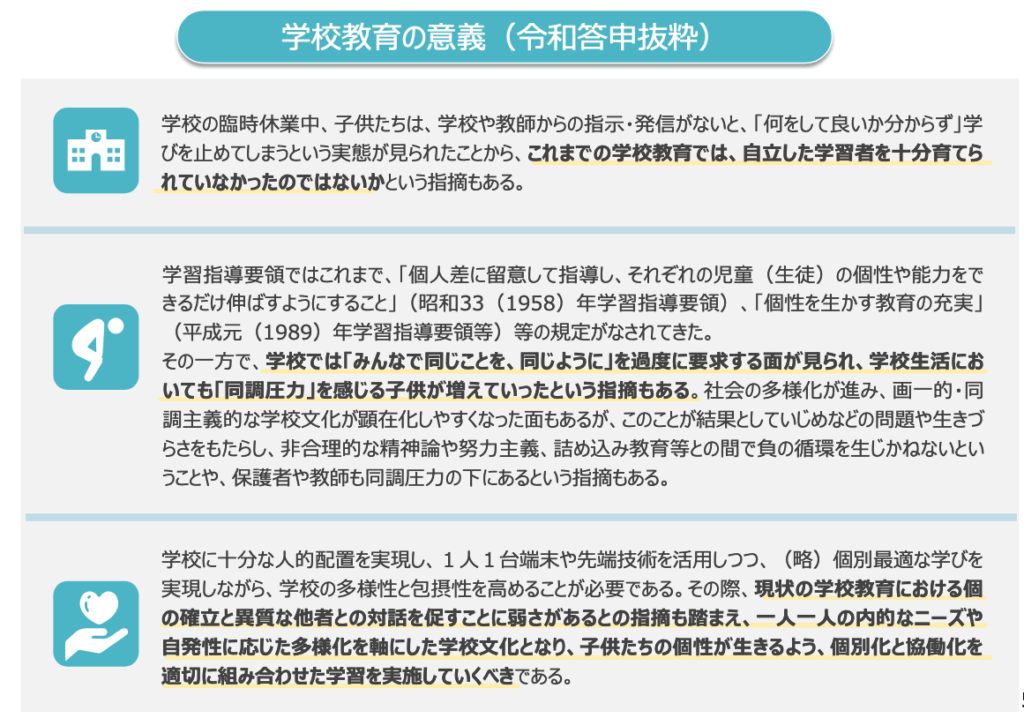

- 形式的平等主義から脱し、子供達の多様性の認識の上に立った公平な教育が求められている。「できないことを、できるようにする」という教育から「よさを徹底的に伸ばす」という教育観に転換する必要がある。

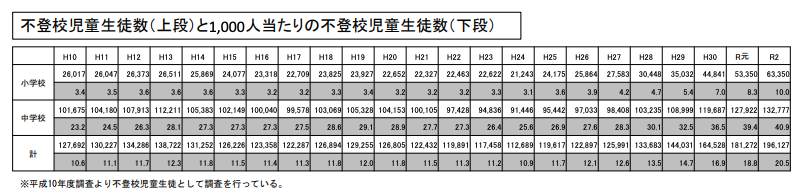

- 義務教育段階だけでも、学校に行けない子が20万人近く存在し、学校になじめないでいる子は、さらにその3倍もいる。これをしっかり直視して、ゼロベースで考えることが重要。

- 学校の教育がよくないから不登校が増えているというわけではないと思う。大人にも子供にも、生きるのが難しい人が増えているのではないか。

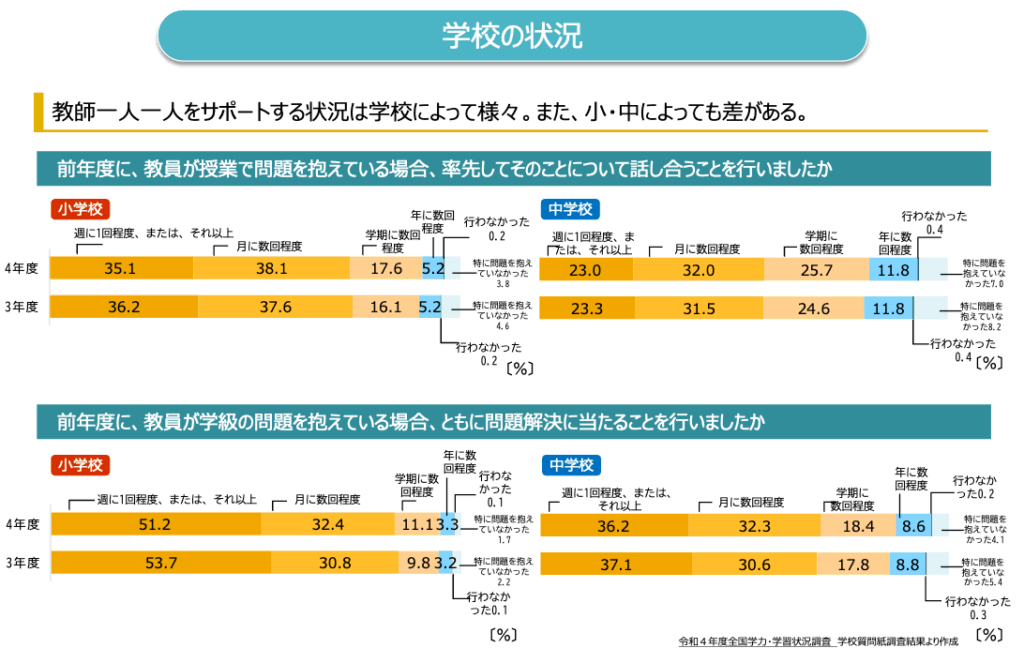

学校という場所は、学習指導要領に定められた学びをする場であると同時に、「ウエルビーイング」というものが掲げられている。だから、何かあった時にも、「まさか死ななくていいよね」というふうに子供達が考えられるようになる場となることが大事なのではないか。 - 個別最適な教育をしたいと熱心に取り組んでいる先生方も多数いらっしゃるが、リソースが足りていないのではないか。先生のやる気と、やる気を支える仕組みの両方が必要。国家の未来は、先生のウエルビーイングに比例する。時短だけでない働き方改革、そのリソースが必要とされている。

- 検討事項に挙げられている「学校が果たす役割とは何か」や「グラデーションのある学校教育を実現するためには」といったことを考えるに当たっては、何がボトルネックになっているかを考える必要がある。教育振興基本計画部会でも指摘があったが、教育にお金をかけないで、これからの日本や日本に住む人たちのウエルビーイングの実現は可能なのか。

- これからは人材流動性が高く、キャリアチェンジしながら人生100年を働いていくような社会となる。そのとき、義務教育はこれまでと同じでいいのか。たとえば、「コンピテンシーベース」と言っているが、コンテンツベースの発想のまま、評価を見て何点だったと一喜一憂するようでは、今までと何も変わらない。

- オンライン化は、これまで以上に進んでいく。これまでの授業にどうICTを取り込むか、ではなく、児童生徒が自分の学びを自分自身で進めるためにICTをどう使うか、ということが中心的な課題となる。「学ぶ気概」のようなものを身に付けさせたい。

意見交換の最後に、主査の奈須 正裕 上智大学総合人間科学部教授は「今、学校はうまくいっているのかという話が多かった」と総括し、大人の生き方そのものが変わっていく中で、学校はどうあるべきか、何を断念しなくてはならないのかと問いかけ、次のように述べられました。

- 学校関係者と話すと、「まだまだやれる」という声を聞くが、それは、「もう無理だ」ということではないか。絶好調のときに「まだまだやれる」とは言わない。そのことに、教員自身がうっすら気づいているのではないか。

「義務教育の在り方ワーキンググループ」は、年内にあと3回の会合を予定しており、来年2月にとりまとめを発表することとしています。

(1)義務教育の意義

(2)学びの多様性

(3)その他

検討にあたっては、Society5.0時代に向けた社会変化の加速度的進展や、それに伴う今後の新たな教育の可能性を見据えながら、ICTを活用した学びが重要な役割を担うこととなる点を踏まえた議論が求められるとしています。