校務支援システムの現状と課題

令和の日本型学校教育

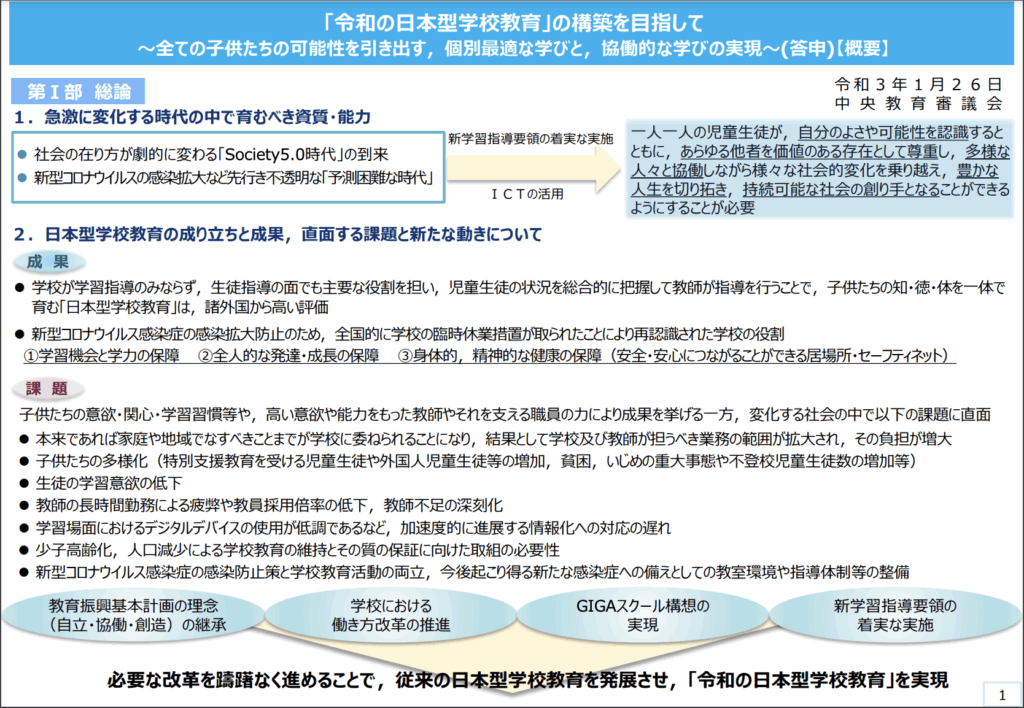

2021(令和3)年1月に、中央教育審議会答申「「令和の日本型学校教育」の構築を目指して ~全ての子供たちの可能性を引き出す個別最適な学びと、協働的な学びの実現~ 」が発表されました。

この答申では、社会の変化が加速度を増し、複雑で予測困難となってきている中、子供たちの資質・能力を確実に育成するために新学習指導要領の着実な実施が重要であること。そのためには、ICT の活用と少人数でのきめ細かい指導体制の整備により「個別最適な学び」と「協働的な学び」とを一体的に充実することが必要であることをが指摘されています。

そして、向かうべき学校教育の姿として「一人一人の子供を主語にする学校教育」を提言し、この改革の方向性を踏まえた各論として、各学校段階における子供の学びの姿や教職員の姿、それを支える環境についての具体的な方策が盛り込まれています。

克服すべき課題は

答申は、令和の日本型学校教育を実現するために克服すべき重要な課題の1つとして、「教師の長時間勤務による疲弊や教員採用倍率の低下、教師不足の深刻化」を挙げています。

そのため、学校における働き方改革が令和の日本型学校教育を実現するため躊躇なく進めなくてはならないことも書き込まれています。

一方、学校における働き方改革は「特効薬のない総力戦」であるため、国・教育委員会・学校それぞれの立場において取組を着実に推進し、教師が教師でなければできないことに全力投球できる環境整備が必要です。

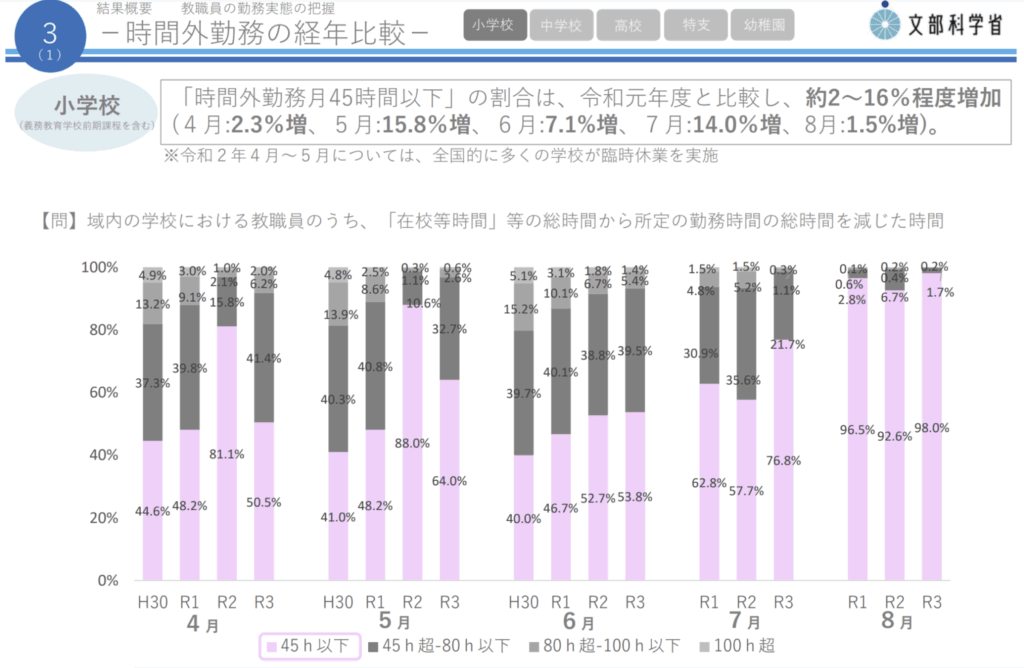

文部科学省では、2016(平成28)年度から毎年、各自治体における取組状況を調査していますが、2021(令和3)年度の調査によると、小学校における「時間外勤務月45時間以下」の割合は、前年に比べ約2~16%程度増加しています。

しかし、4割前後の先生方が月に45時間以上の時間外勤務を行っており、長時間勤務が解消されたとは言えない状況が続いています。

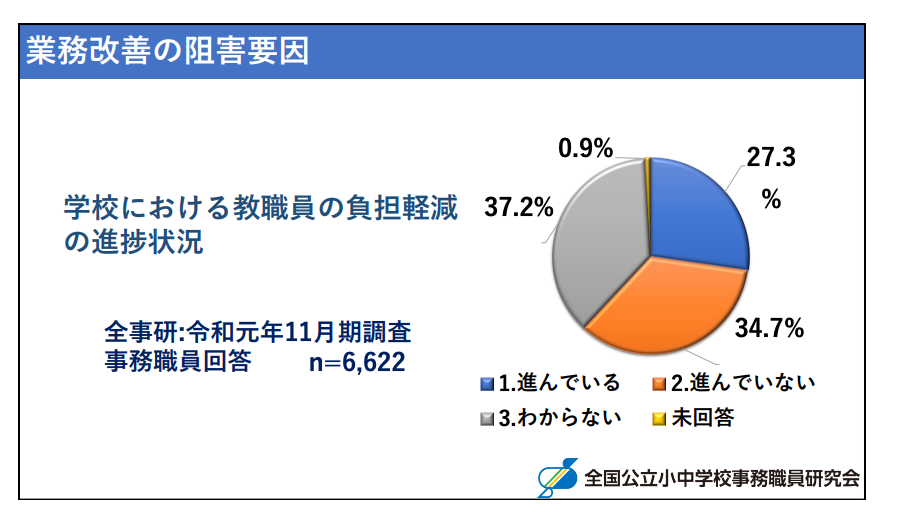

また、GIGAスクール構想の下での校務の情報化の在り方に関する専門家会議 第1回(2021年12月23日開催)にて発表された全国公立小中学校事務職員研究会の調査でも、「負担軽減は進んでいない」との回答が、全体の1/3を占めていました。

2021(令和3)年度の調査によると、校務支援システム等を活用した負担軽減に取り組んでいるのは、市区町村では、まだ77.2%に留まっています。

まずは、全ての学校に必要な統合型校務支援システム等が整備され、児童生徒への個別最適な支援を可能にしながら、学校経営や学校における働き方の改善が実現することが期待されます。