令和4年5月24日に行われた「GIGAスクール構想の下での校務の情報化の在り方に関する専門家会議(第4回)」において、ICT CONNECT21 校務系ー学習系情報連携SWGリーダーを務める藤村 裕一 委員(鳴門教育大学大学院 学校教育研究科 教授 教員養成DX推進機構長)より「校務支援システムの変遷・功績とGIGAスクール環境に対応した今後の校務支援システムのあり方」と題する発表が行われました。

校務情報化の歴史的変遷を踏まえ、令和の日本型教育の理念「一人一人の子供を主語にする学校教育」への質的転換を、現在大きな課題となっている「学校における働き方改革」と両立させていくための提言で、続いて行われた意見交換でも、非常に活発な話合いが展開されました。

そこで今回は、校務支援システムの在り方につき、現在行われている議論と、これからの方向性をご紹介します!

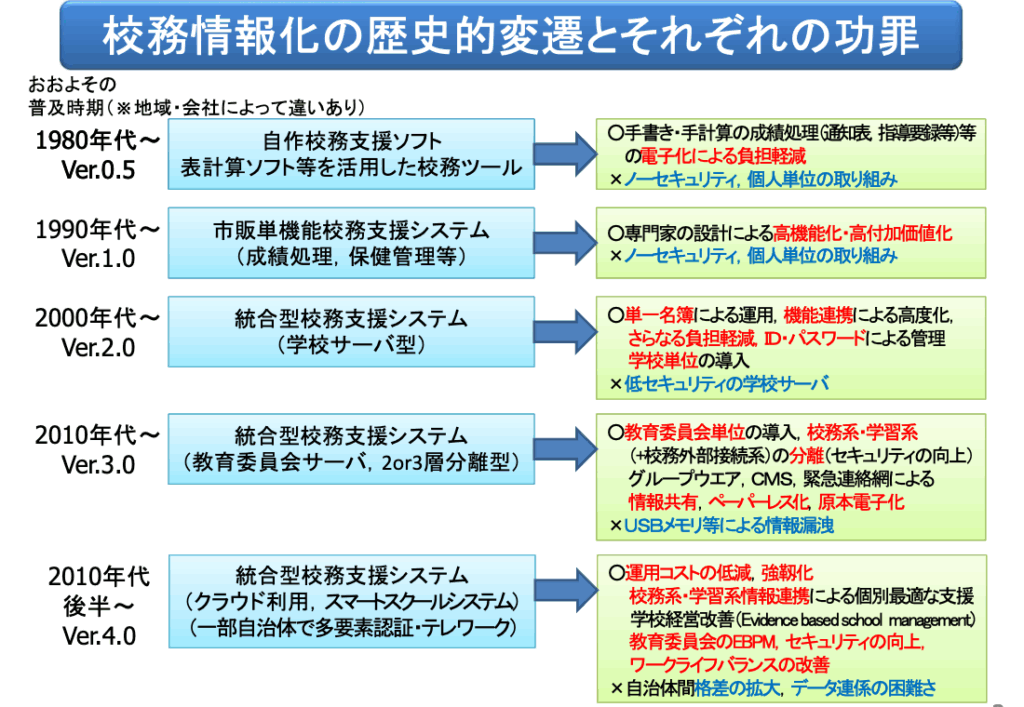

校務情報化の変遷

表計算ソフト時代

1980年代頃から表計算ソフト等を活用した校務ツールを自作し利用する動きが始まり、1990年代からはテストメーカー等が制作した成績処理システム等、専門家の作った単機能の校務支援システムが使われるようになりました。

これらは現在も活用されており、現場のニーズに応じ高機能・高付加価値化しています。各児童生徒ごとの習得状況を分析して通知表や保護者に向けた説明資料が作成できる機能や、新学習指導要領の趣旨を踏まえ、カリキュラムマネージメントを支援するツールが充実しているものも注目されています。

統合型校務支援システムの登場

教務系、保健系、学籍系、学校事務系などを統合的に扱うことのできる「統合型校務支援システム」が登場するのは、2000年代に入ってからです。

当初は学校サーバ型、学校単位での導入でしたが、紙に手書きしたものを手入力しなくてはいけなかったほか、不正アクセスや情報漏えいといった問題が起こるなど、セキュリティ上の課題も少なくありませんでした。

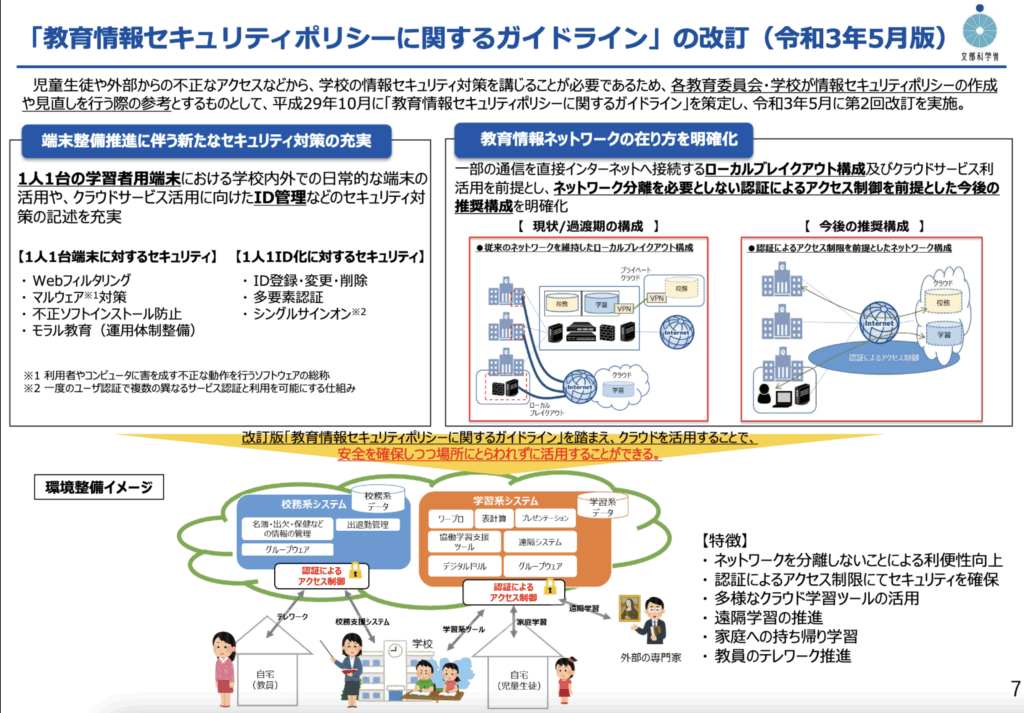

そのため、インターネットと機微情報の分離を徹底することが必要であると考えられるようになり、各教育委員会・学校が情報セキュリティポリシーの作成や見直しを行う際の参考として、2017年に「教育情報セキュリティポリシーに関するガイドライン」が策定されました。

これは、技術の進歩や新たな課題に対応するため、適宜見直していくものとされており、既に2回の改訂が行われています。

クラウド活用が始まる

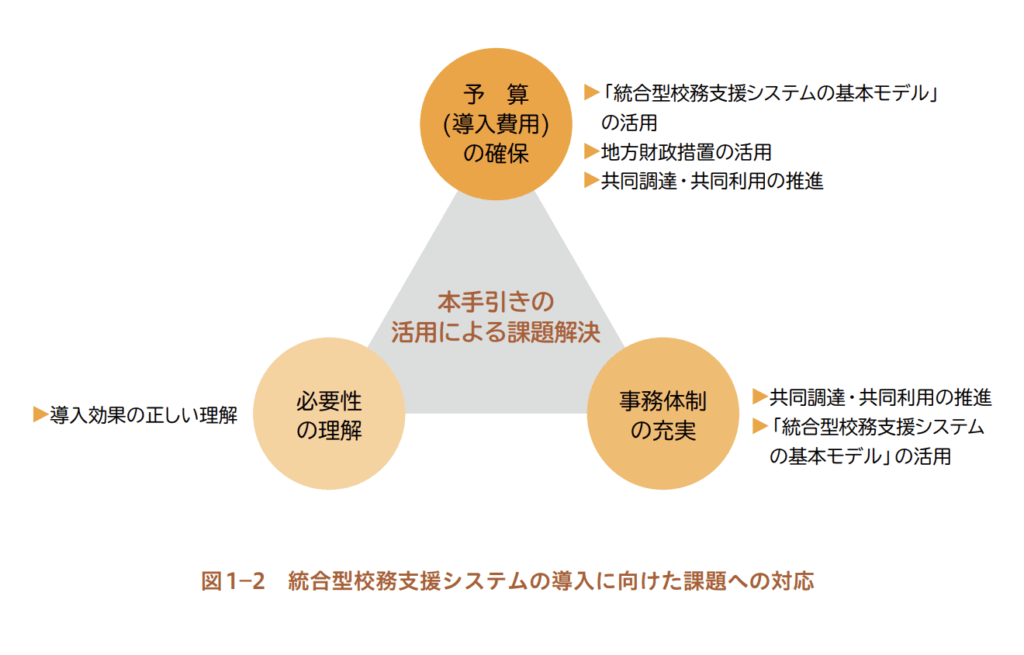

2018(平成30)年になると、文部科学省より「統合型校務支援システムの導入のための手引き」が公開されました。

この手引きでは、統合型校務支援システムを「教員の長時間勤務を解消し、教育の質の維持向上を図るための具体的な解決策の1つ」と位置付けています。

そして、統合型校務支援システム導入にあたり各学校が直面する課題へ対応できるよう、2017(平成29)年度に文部科学省が実施した「校務における ICT活用促進事業」における調査研究結果を基に、全国の好事例を紹介するとともに、統合型校務支援システムの共同調達・共同利用のための具体的な手順を示しています。

現在は、教育委員会や自治体ごとのサーバで、統合型校務支援システムを運用するのが主流となりつつあります。